शीर्षक:

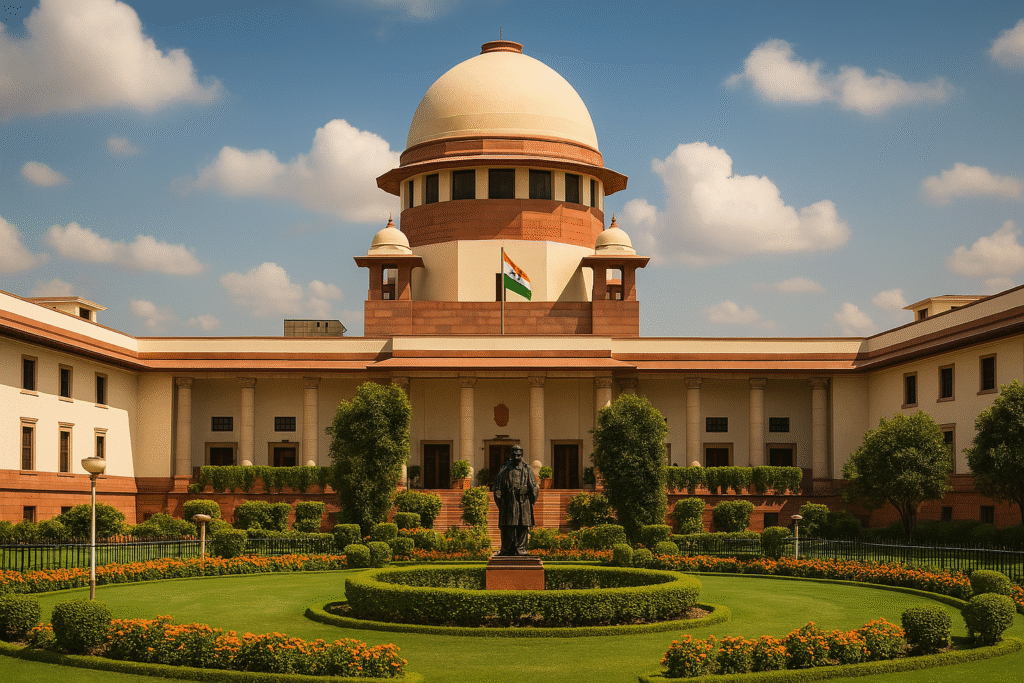

“Om Prakash Ambadkar बनाम महाराष्ट्र राज्य : सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी – मजिस्ट्रेट न बनें पोस्ट ऑफिस, 156(3) CrPC का दुरुपयोग रोके न्यायपालिका”

⚖️ भूमिका

भारतीय आपराधिक न्याय प्रक्रिया में धारा 156(3) CrPC एक ऐसा प्रावधान है जिसका उद्देश्य पुलिस को गंभीर मामलों में स्वतंत्र जांच का आदेश देना है। परंतु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने Om Prakash Ambadkar बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में इस धारा के आंधाधुंध और यंत्रवत उपयोग पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट सिर्फ एक डाकघर (Post Office) की भूमिका नहीं निभा सकते जो बिना विवेक के हर याचिका को पुलिस जांच के लिए भेज दे।

📜 मामले का संक्षिप्त विवरण

मामला:

याचिकाकर्ता ओमप्रकाश अंबेडकर ने मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की और मजिस्ट्रेट ने बिना विवेक का प्रयोग किए CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस को जांच का आदेश दे दिया।

प्रश्न:

क्या मजिस्ट्रेट हर मामले में यंत्रवत तरीके से धारा 156(3) का प्रयोग कर सकते हैं, या उन्हें विवेक का प्रयोग करना चाहिए?

🧾 CrPC की धारा 156(3) का कानूनी उद्देश्य

- CrPC की धारा 156(3) मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वे पुलिस को FIR दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दे सकते हैं।

- लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू करना है जहां प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध हो और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता हो।

➡️ यह कोई “स्वचालित आदेश” देने वाली धारा नहीं है।

🔍 सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणियाँ

- “मजिस्ट्रेट पोस्ट ऑफिस नहीं है”

- कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को प्रत्येक मामले में न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें हर याचिका पर आंख मूंदकर 156(3) का आदेश नहीं देना चाहिए।

- “न्यायिक संतुलन और प्राथमिक जांच की आवश्यकता”

- यदि मामला सतही स्तर का है या यदि पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, तो मजिस्ट्रेट को सीधे धारा 200 CrPC के तहत बयान लेना चाहिए और जांच की बजाय स्वयं प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए।

- “जांच आदेश एक असाधारण उपाय है”

- कोर्ट ने कहा कि 156(3) एक “असाधारण प्रक्रिया” है और इसका प्रयोग तभी होना चाहिए जब मामला स्पष्ट रूप से पुलिस जांच की मांग करता हो।

- “अनावश्यक मुकदमों और समय की बर्बादी”

- हर मामले को पुलिस जांच के हवाले करने से न्यायिक समय और संसाधनों की बर्बादी होती है और निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का रास्ता खुलता है।

⚖️ पूर्ववर्ती निर्णयों से समर्थन

✅ Priyanka Srivastava v. State of U.P. (2015)

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 156(3) के लिए याचिका के साथ शपथपत्र और समर्थन में साक्ष्य आवश्यक हैं।

- बिना विवेक के ऐसे आदेश जारी करना न्यायिक गैरजिम्मेदारी है।

✅ Ramdev Food Products v. State of Gujarat (2015)

- कोर्ट ने दोहराया कि मजिस्ट्रेट को 156(3) के आदेश देने से पहले आवश्यक तथ्यों की जांच करनी चाहिए।

📌 मुख्य सिद्धांत जो इस निर्णय से उभरते हैं

| बिंदु | व्याख्या |

|---|---|

| न्यायिक विवेक | मजिस्ट्रेट को हर याचिका में जांच का आदेश देने से पहले स्वतंत्र सोच से काम लेना चाहिए |

| सीमित प्रयोग | धारा 156(3) का उपयोग गंभीर मामलों में, विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए |

| सीधे प्रक्रिया | यदि पर्याप्त सामग्री है, तो मजिस्ट्रेट खुद जांच आरंभ कर सकता है (धारा 200 CrPC के तहत) |

| झूठे मामले रोकना | विवेक का प्रयोग न होने पर लोग निजी दुश्मनी में पुलिस को उपयोग करने लगते हैं |

🚫 यदि इस चेतावनी की अनदेखी हुई तो परिणाम

- FIR की बाढ़: हर व्यक्ति मजिस्ट्रेट के जरिए दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगा

- पुलिस तंत्र पर दबाव: वास्तविक मामलों की जांच बाधित होगी

- न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग: लोग निजी दुश्मनी, सामाजिक दबाव या राजनीतिक उद्देश्यों से इस धारा का दुरुपयोग करेंगे

📚 इस निर्णय का महत्व

यह निर्णय भारत में मजिस्ट्रेटों को यह याद दिलाने का कार्य करता है कि वे सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया के यंत्र नहीं हैं, बल्कि न्यायिक विवेक और संतुलन के संरक्षक हैं। 156(3) CrPC का दुरुपयोग केवल पुलिस पर नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक ढांचे पर असर डालता है।

🧭 निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप है, जो निचली अदालतों को यह सिखाता है कि कानून का अनुपालन तथ्यात्मक सोच और संवेदनशीलता से किया जाना चाहिए। धारा 156(3) CrPC का यंत्रवत प्रयोग न्याय को कमजोर करता है, उसे सशक्त नहीं।

“न्यायिक विवेक ही न्याय का मूल है – प्रक्रिया को शक्ति बनाओ, औजार नहीं।”