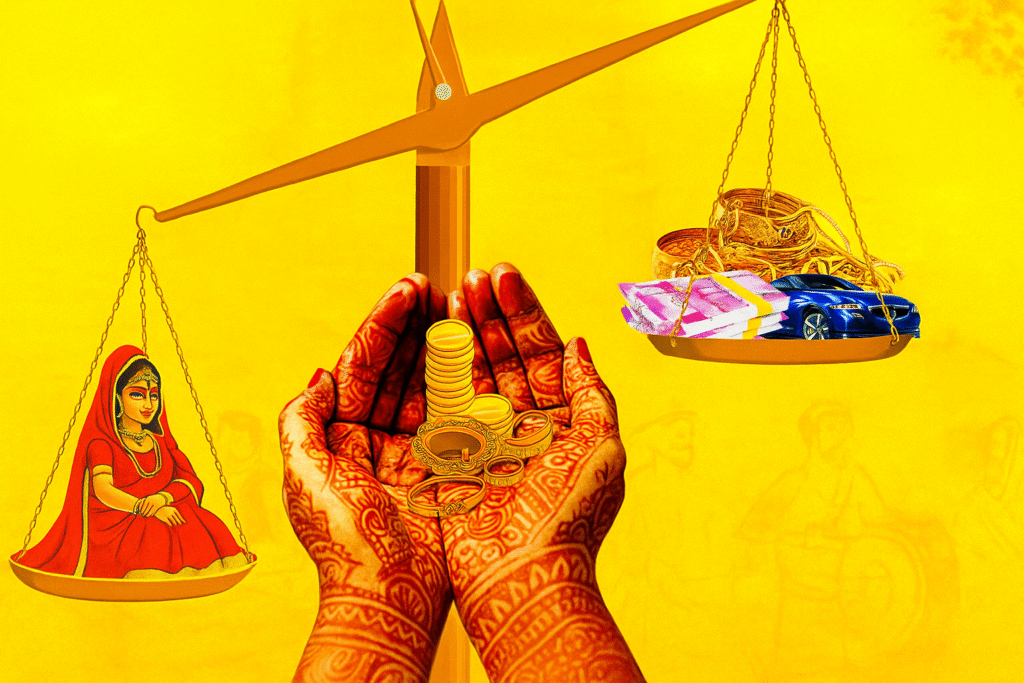

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 : विवाह को लेन-देन से गरिमा की ओर

❖ प्रस्तावना :

भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है, परंतु इसी बंधन में जब दहेज जैसी सामाजिक बुराई प्रवेश करती है, तो यह संबंध अधिकार, सम्मान और जीवन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। दहेज न केवल महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ावा देता है, बल्कि अनेक बार यह मानसिक यातना, घरेलू हिंसा और यहां तक कि आत्महत्या व हत्या का कारण बन जाता है। इन्हीं खतरनाक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को लागू किया, ताकि दहेज प्रथा को एक कानूनी अपराध घोषित कर इसे नियंत्रित किया जा सके।

❖ दहेज की परिभाषा (Section 2):

दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 के अनुसार:

“दहेज वह संपत्ति, मूल्यवान वस्तु, नकद या कोई लाभ है जो विवाह के समय, विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से या वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष से माँगा या दिया जाता है।”

यह परिभाषा उपहार और स्वैच्छिक भेंट से भिन्न है। यदि उपहार बिना किसी दबाव के दिया गया है और उसकी सूची विधिवत तैयार की गई है, तो वह दहेज की श्रेणी में नहीं आता।

❖ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान :

- धारा 3 – दहेज देना या लेना दंडनीय अपराध है

- दहेज लेने या देने पर 5 वर्ष तक की सजा और ₹15,000 या दहेज की राशि (जो अधिक हो) का जुर्माना।

- धारा 4 – दहेज की मांग करना अपराध है

- केवल दहेज की मांग करना भी अपराध है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित।

- सजा: 6 महीने से 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना।

- धारा 6 – दहेज को महिला की संपत्ति माना गया है

- यदि वधू को दहेज के रूप में कोई वस्तु दी गई है, तो वह उसकी संपत्ति मानी जाएगी और उसे 3 माह के भीतर लौटा देना अनिवार्य है।

- धारा 7 और 8 – शिकायत और न्यायिक प्रक्रिया

- केवल महिला स्वयं, उसके माता-पिता, भाई या सरकारी अधिकारी ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

- यह अपराध गंभीर और गैर-जमानती (Non-bailable) है।

❖ संबंधित अन्य कानून जो इस अधिनियम को मजबूती देते हैं:

- भारतीय दंड संहिता (IPC), धारा 498A:

- यदि पति या उसके परिवार द्वारा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

- धारा 304B IPC – दहेज मृत्यु:

- विवाह के 7 वर्षों के भीतर महिला की संदिग्ध मृत्यु और दहेज के लिए प्रताड़ना के सबूत मिलने पर, 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act), धारा 113B:

- ऐसी परिस्थितियों में अदालत यह मान सकती है कि पति या उसके परिवार ने दहेज के कारण महिला को मारा या आत्महत्या के लिए विवश किया।

❖ न्यायपालिका की भूमिका:

भारतीय न्यायालयों ने समय-समय पर दहेज प्रथा के खिलाफ कड़े निर्णय लिए हैं:

- Satbir Singh v. State of Haryana (2021) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज मृत्यु के मामलों में आरोपी को दायित्व सिद्ध करने की जिम्मेदारी है।

- State of Punjab v. Iqbal Singh (2020) – आरोपी की सजा को बहाल किया गया क्योंकि प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद थे।

❖ इस अधिनियम की सीमाएँ और आलोचना :

- कई बार कानून के दुरुपयोग की घटनाएं सामने आई हैं, जहाँ झूठे मामलों में पति और उसके परिवार को फंसाया गया।

- पुलिस और जांच एजेंसियों की लापरवाही के कारण असली दोषी बच जाते हैं।

- सामाजिक दबाव और लोक-लाज के कारण महिलाएं अक्सर शिकायत दर्ज नहीं करतीं।

- दहेज को सांस्कृतिक रूप में “उपहार” का नाम देकर छुपाया जाता है।

❖ समाधान और सुधार के उपाय :

- कानून का उचित क्रियान्वयन और जांच में पारदर्शिता

- फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, ताकि दहेज के मामलों का त्वरित निपटारा हो

- समाज में जागरूकता अभियान, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में

- लड़कों के माता-पिता को भी संवेदनशील बनाना, ताकि वे विवाह को व्यापार न बनाएं

- झूठे मामलों के लिए दंडात्मक प्रावधान, ताकि कानून की गंभीरता बनी रहे

❖ निष्कर्ष :

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 एक मजबूत कानूनी औजार है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को विवाह संबंधों में सम्मान, सुरक्षा और बराबरी का स्थान दिलाना है। परंतु कानून तभी प्रभावी होता है जब समाज में नैतिक बदलाव हो। जब तक लोग दहेज को “प्रथा” की जगह “अपराध” के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक कानून अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से नहीं पा सकेगा। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाए और अपने घर से इसकी समाप्ति की शुरुआत करे।