“क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर निर्णय की समयसीमा तय कर सकता है? : राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत उठाए गए 14 संवैधानिक प्रश्नों पर गहन विमर्श”

प्रस्तावना (Introduction):

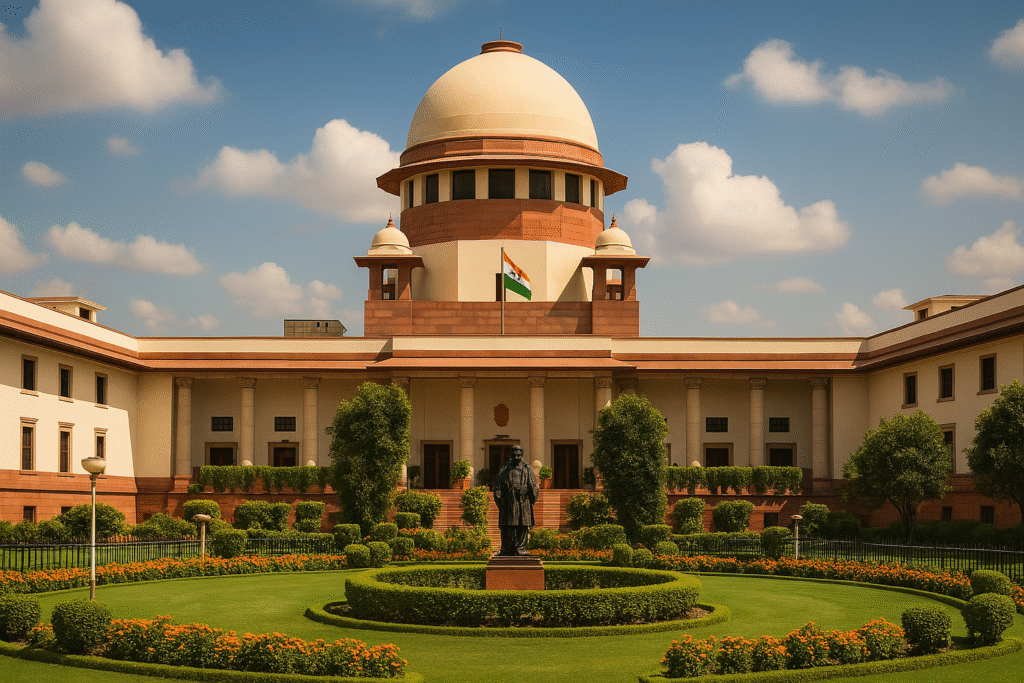

भारतीय लोकतंत्र का ढांचा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – इन तीनों स्तंभों के परस्पर संतुलन पर आधारित है। लेकिन हाल ही में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस तब खड़ी हो गई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर राय (advisory opinion) मांगी। ये सवाल उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित हैं जिसमें न्यायालय ने राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर समयसीमा के भीतर निर्णय लेने की आवश्यकता जताई थी।

यह कदम संवैधानिक व्यवस्था के भीतर एक असाधारण घटना है, जो यह दर्शाता है कि विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप पर स्पष्टता की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि (Background of the Issue):

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पूर्व एक याचिका पर निर्णय देते हुए यह कहा था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित विधेयकों पर “अनिश्चितकाल तक” निर्णय नहीं टालना चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि इन संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को यथाशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे विधायी प्रक्रिया बाधित न हो।

इस पर राष्ट्रपति ने आपत्ति जताते हुए 14 बिंदुओं पर शीर्ष न्यायालय से परामर्श मांगा, जिसमें सबसे मुख्य प्रश्न यह है – “क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय कर सके?”

अनुच्छेद 143(1): संवैधानिक परामर्श की शक्ति (Article 143(1) – Power to Seek Advisory Opinion):

अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत, राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर राय मांग सकते हैं, “यदि वह इसे सार्वजनिक महत्व का मानते हैं”। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर राय दे सकता है, लेकिन यह राय बाध्यकारी नहीं होती।

मुख्य संवैधानिक प्रश्न (Key Constitutional Questions Raised):

- क्या सुप्रीम कोर्ट समयसीमा निर्धारित कर सकता है जब संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख न हो?

- क्या न्यायपालिका विधायी प्रक्रिया को निर्देशित कर सकती है?

- क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में समयबद्धता का पालन करना आवश्यक है?

- क्या यह न्यायिक सक्रियता (judicial activism) की सीमा का अतिक्रमण है?

- क्या यह कार्यपालिका की स्वतंत्रता का हनन है?

संवैधानिक व्यवस्था में विधेयकों पर निर्णय की प्रक्रिया (Process of Decision on Bills):

- विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल या केंद्र के मामले में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।

- वे निम्न विकल्प चुन सकते हैं:

- स्वीकृति देना (Give Assent)

- अस्वीकृति देना (Withhold Assent)

- पुनर्विचार हेतु लौटाना (Return for Reconsideration)

- राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना (Reserve for President’s consideration – राज्यपाल द्वारा)

लेकिन संविधान इस पर कोई निर्धारित समयसीमा नहीं देता कि यह निर्णय कितने दिनों में लिया जाना चाहिए। इसी “मौन” स्थिति ने विलंब, विधायी गतिरोध और कार्यपालिका पर राजनीतिक प्रभाव के आरोपों को जन्म दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और सीमाएँ (Supreme Court’s Role and Limits):

- सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण है, परंतु वह कार्यपालिका के विवेक का स्थान नहीं ले सकता।

- हालांकि अदालत न्यायिक समीक्षा (judicial review) के तहत संविधान के मूल ढांचे और मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है, परंतु यह देखना आवश्यक है कि यह विधायिका या कार्यपालिका के अधिकारों में अतिक्रमण न करे।

राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगना: लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत (Seeking Opinion: A Sign of Democratic Maturity):

राष्ट्रपति द्वारा यह कदम लेना इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ संविधान की परिधि के भीतर पारस्परिक संतुलन बनाए रखने को लेकर सचेत हैं। यह संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा और संस्थाओं के बीच सम्मान को बढ़ावा देता है।

संभावित परिणाम और प्रभाव (Possible Outcomes and Implications):

- संवैधानिक स्पष्टता:

यह निर्णय संसद, राज्य विधानसभाओं और कार्यपालिका के लिए विधायी प्रक्रिया की सीमा और समयरेखा को स्पष्ट कर सकता है। - संस्थागत मर्यादाओं की पुष्टि:

सुप्रीम कोर्ट यदि राय देता है कि वह समयसीमा नहीं तय कर सकता, तो यह कार्यपालिका की संवैधानिक स्वतंत्रता को पुष्ट करेगा। - संवैधानिक संशोधन की संभावना:

यदि कोर्ट सुझाव देता है कि विधेयकों पर समयसीमा होनी चाहिए, तो यह संसद को संवैधानिक संशोधन या कानून निर्माण की ओर प्रेरित कर सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना संविधान के जीवंत और लचीले स्वरूप का प्रतीक है। यह पहल न केवल न्यायिक और कार्यपालिका के बीच अधिकार-सीमा को स्पष्ट करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई पक्ष अनावश्यक विलंब का कारण न बने। अब यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह संविधान की मूल भावना और संस्थाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित राय प्रदान करे। आने वाले समय में यह परामर्श भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।