शीर्षक: धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत जांच आदेश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता – एक विधिक विश्लेषण (BS Yediyurappa बनाम आलम पाशा व अन्य)

परिचय:

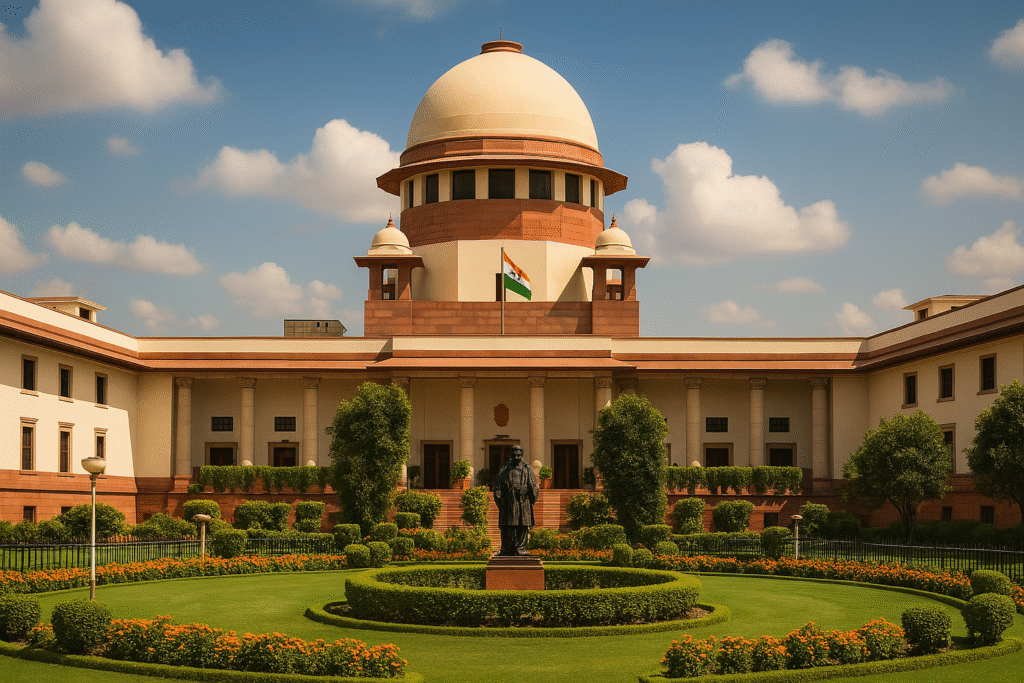

भ्रष्टाचार के मामलों में विधिक प्रक्रिया की जटिलता तब और गहरी हो जाती है जब प्रशासनिक स्वीकृति, प्रारंभिक जांच, और न्यायिक आदेशों के बीच संतुलन साधने की आवश्यकता होती है। BS Yediyurappa बनाम आलम पाशा एवं अन्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों में से एक यह है कि क्या Code of Criminal Procedure, 1973 की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिए जाने के पश्चात भी, Prevention of Corruption Act, 1988 की धारा 17A के तहत सरकारी स्वीकृति आवश्यक है?

मामले की पृष्ठभूमि:

पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री बी.एस. येद्दियुरप्पा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक शिकायत दर्ज की गई थी। मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया। प्रश्न यह उठा कि क्या इस प्रकार की जांच, जो न्यायिक आदेश पर आधारित है, के लिए भी PC Act की धारा 17A के अंतर्गत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है?

धारा 156(3) सीआरपीसी का स्वरूप:

सीआरपीसी की धारा 156(3) मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह किसी संज्ञेय अपराध की जांच हेतु पुलिस को निर्देश दे सके। यह धारा एक स्वतंत्र न्यायिक शक्ति है, जो पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ करने का आदेश देती है।

धारा 17A, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का प्रावधान:

PC Act में 2018 के संशोधन के पश्चात धारा 17A जोड़ी गई, जिसके अनुसार, यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी निर्णय, सिफारिश, या कार्य को अंजाम देता है, तो उस पर जांच से पूर्व केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

मुख्य विधिक प्रश्न:

क्या मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) के अंतर्गत जांच का आदेश दिए जाने पर, पुलिस को धारा 17A के अधीन जांच प्रारंभ करने से पूर्व सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है?

विधिक बहस:

- एक पक्ष का तर्क है कि 17A लोक सेवकों की सुरक्षा हेतु लाया गया था ताकि राजनीति या दुर्भावना से प्रेरित झूठे मामले न चलाए जा सकें।

- दूसरा पक्ष तर्क करता है कि जब मजिस्ट्रेट स्वयं न्यायिक विवेक से आदेश देता है, तो वह प्रक्रिया पहले ही एक जाँच के स्तर से गुजर चुकी होती है, इसलिए धारा 17A की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की स्थिति:

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निर्णय सुरक्षित रखा है लेकिन यह स्पष्ट किया कि यह एक महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न है, जिसका प्रभाव अनेक मामलों पर पड़ेगा।

संभावित प्रभाव:

यदि यह घोषित किया जाता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद धारा 17A की स्वीकृति आवश्यक है, तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की गति को प्रभावित कर सकता है।

वहीं यदि यह कहा जाए कि 156(3) के आदेश के बाद 17A की आवश्यकता नहीं है, तो यह लोक सेवकों के लिए सुरक्षा के सिद्धांत को चुनौती दे सकता है।

निष्कर्ष:

BS Yediyurappa बनाम आलम पाशा का मामला केवल एक व्यक्तिगत आरोप का नहीं, बल्कि विधिक संतुलन की कसौटी है – न्यायपालिका की शक्तियों और कार्यपालिका की स्वीकृति प्रक्रिया के बीच। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि भ्रष्टाचार मामलों में जांच प्रारंभ करने की प्रक्रिया में न्यायिक आदेश और प्रशासनिक स्वीकृति की भूमिका किस प्रकार परिभाषित की जाएगी। यह निर्णय भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।