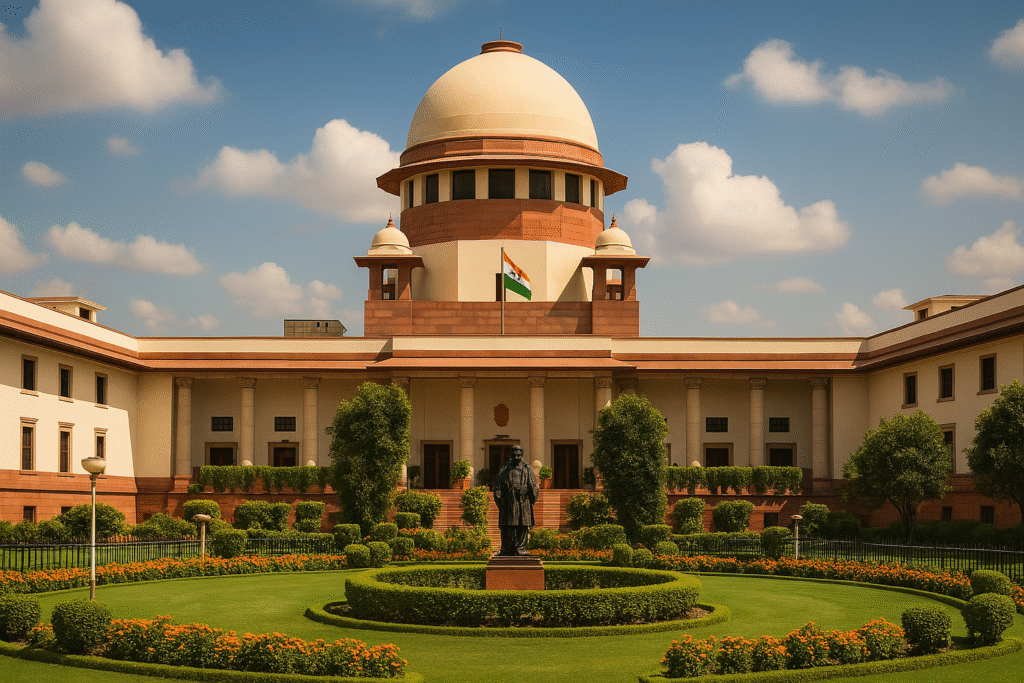

संसद और न्यायपालिका में सर्वोच्च कौन? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

लेख:

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बहस को समाप्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि “संविधान सर्वोच्च है” और यह संविधान ही है जो संसद और न्यायपालिका के बीच निहित शक्तियों को सीमित और परिभाषित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के संदर्भ में यह निर्णय दिया। अदालत ने इस मामले में यह कहा कि संविधान सभी संस्थाओं के अधिकारों और कार्यों का निर्धारण करता है, और न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान ने ही प्रदान की है।

संविधान है सर्वोच्च: सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट बयान

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका के खिलाफ अपनी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है और इसके निर्णयों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन यह आलोचना यदि पक्षपाती और दुर्भावनापूर्ण हो, तो अदालत उसे गंभीरता से ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के भीतर न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका की शक्तियों को परिभाषित किया गया है, और यह संविधान के ढांचे के भीतर ही इन सभी संस्थाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। अदालत ने यह निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान ने न्यायपालिका को दी है और यदि न्यायालय अपने निर्णयों में हस्तक्षेप करता है, तो वह संविधान के ढांचे के तहत ही काम करता है।

लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका

इस फैसले में न्यायालय ने लोकतंत्र के सिद्धांतों का भी पालन किया और कहा कि राज्य की प्रत्येक शाखा – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सभी संविधान के ढांचे में काम करती हैं। न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संस्था के कार्य संविधान के अनुरूप हों और यदि आवश्यकता हो तो अदालतों का हस्तक्षेप आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान से संरक्षण प्राप्त है और इसमें किसी भी तरह की अनुचित आलोचना या दबाव नहीं आना चाहिए।

अवमानना कार्रवाई की याचिका खारिज

निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जजों को अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप केवल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। जजों के लिए यह समझना और पहचानना महत्वपूर्ण है कि आलोचना, जब वह पक्षपाती और निंदनीय न हो, तो उसे सटीक और संयमित रूप से लिया जाता है।

न्यायिक हस्तक्षेप की अहमियत

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायिक हस्तक्षेप उस समय अहम होता है जब किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा हो। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कष्टकारी और अनावश्यक कार्यवाहियों को समाप्त करने में न्यायिक हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने यह माना कि किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से आपराधिक मामलों में फंसाने से बचाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है, ताकि न्यायिक प्रणाली पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े।

मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

यह मामला जुलाई 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश से जुड़ा था, जिसमें हाईकोर्ट ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह मामला उस घटना से संबंधित था, जब कुछ अधिकारियों ने वाराणसी में एक ईंट भट्टे पर बंधुआ मजदूरों को छुड़वाने के दौरान पुलिस हस्तक्षेप किया था। आरोपी पर यह आरोप था कि उन्होंने पुलिस के काम में बाधा डाली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप तब जरूरी है, जब किसी व्यक्ति को अनुचित उत्पीड़न का सामना हो रहा हो।

निष्कर्ष: संविधान सर्वोच्च है

इस महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान सर्वोच्च है और यह संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों और कार्यों को परिभाषित करता है। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान से प्राप्त है और न्यायालय अपने फैसलों में हस्तक्षेप करते हुए संविधान के भीतर ही काम करता है। लोकतंत्र में सभी संस्थाओं को संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करना होता है, और अदालतों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना चाहिए।