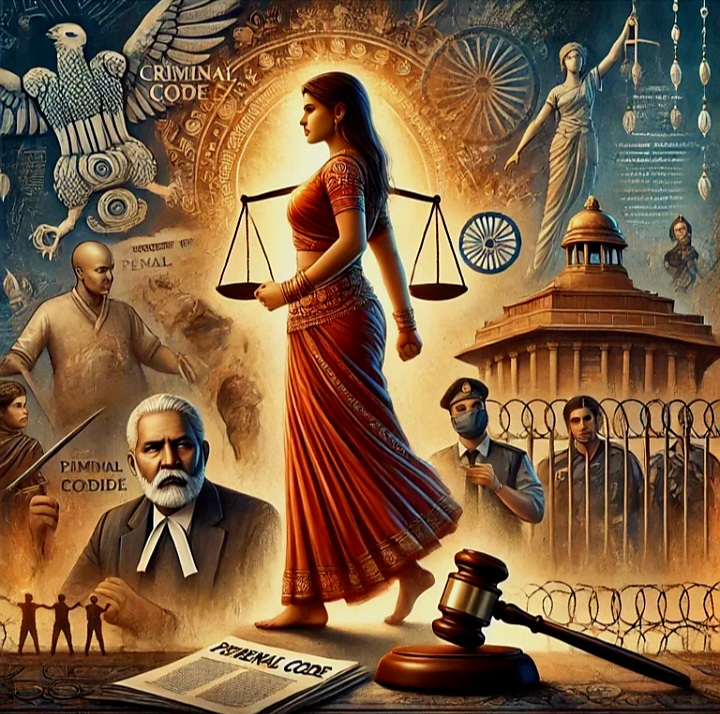

2025 में महिला अधिकार और विधिक सुधार: वैवाहिक बलात्कार, समान उत्तराधिकार और न्याय

(Mahila Adhikar aur Vidhik Sudhar: Vivaahik Balarapan, Saman Uttaradhikar aur Nyay par Vishleshan)

भूमिका:

वर्ष 2025 भारत में महिला अधिकारों और विधिक सुधारों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक संघर्षों, नारीवादी आंदोलनों और अदालती हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई कानूनी पहलुओं पर पुनर्विचार हुआ। विशेष रूप से वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) की मान्यता, समान उत्तराधिकार अधिकार (Equal Inheritance Rights) का सुदृढ़ क्रियान्वयन, तथा महिलाओं की न्याय प्रणाली तक पहुंच को सरल बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

1. वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape): कानूनी मान्यता की ओर

भारत में वैवाहिक बलात्कार लंबे समय तक एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय रहा है। धारा 375, IPC के तहत पति द्वारा पत्नी के साथ बिना सहमति यौन संबंध बनाने को अब तक अपराध नहीं माना जाता रहा, जिससे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता रहा।

2025 की प्रगति:

- दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं और महिला अधिकार संगठनों के सतत प्रयासों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से जोड़ते हुए गंभीरता से संज्ञान लिया।

- न्यायालय ने संकेत दिया कि शादी की संस्था किसी महिला की स्वायत्तता का उन्मूलन नहीं कर सकती।

- एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार द्वारा गठित विधि आयोग (Law Commission) ने सुझाव दिया कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाया जाए, जिसमें स्पष्ट परिभाषा, सबूतों की प्रक्रिया और न्याय की सुलभता शामिल हो।

2. समान उत्तराधिकार अधिकार (Equal Inheritance Rights)

हालांकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 में संशोधन कर बेटियों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ और कुछ राज्य स्तरीय लागू कार्यप्रणालियों में आज भी असमानता की स्थिति बनी हुई थी।

2025 की कानूनी पहलें:

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि उत्तराधिकार का अधिकार केवल लिंग के आधार पर सीमित नहीं हो सकता, और यह कि मुस्लिम महिलाओं को भी पारिवारिक संपत्ति में न्यायोचित हिस्सा मिलना चाहिए।

- यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर विमर्श के दौरान समान उत्तराधिकार एक मुख्य विषय बना, जिससे महिलाओं को धार्मिक कानूनों के दायरे से बाहर लाकर समान नागरिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा।

- राज्यों में विशेष रूप से केरल और महाराष्ट्र ने अपने राज्य अधिनियमों में संशोधन कर महिलाओं को पैतृक कृषि भूमि में भी संपूर्ण अधिकार देने का प्रावधान किया।

3. न्याय तक पहुंच और विधिक सहायता

न्याय प्रणाली तक महिलाओं की पहुंच ऐतिहासिक रूप से बाधित रही है – चाहे वह सामाजिक दबाव हो, वित्तीय निर्भरता, या विधिक ज्ञान की कमी।

2025 के नवाचार:

- डिजिटल लीगल हेल्पडेस्क और ई-कोर्ट पोर्टल्स के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त विधिक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।

- महिला न्याय मित्र (Legal Aid Volunteers) की नियुक्ति न्यायालयों में अनिवार्य कर दी गई है, ताकि पीड़ित महिलाओं को मुकदमों की प्रक्रिया में मार्गदर्शन मिल सके।

- POSH (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न) कानून के दायरे को बढ़ाते हुए गृह-आधारित श्रमिकों, ऑनलाइन कार्य करने वाली महिलाओं, और स्व-नियोजित महिलाओं को भी संरक्षण में लाया गया है।

4. विधायी और नीतिगत सुधार

2025 में महिला अधिकारों की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार ने अनेक विधायी प्रयास किए:

- भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 में वैवाहिक बलात्कार को परिभाषित कर अपराध की श्रेणी में लाया गया।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का पुनः प्रारूपण कर डिजिटल शिक्षा, वित्तीय समावेशन और विधिक ज्ञान प्रसार को प्राथमिकता दी।

- फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में महिला अपराध मामलों के निपटारे के लिए विशेष सेल गठित किए गए हैं।

निष्कर्ष:

वर्ष 2025 महिला अधिकारों के संदर्भ में एक परिवर्तनकारी चरण के रूप में देखा जा सकता है। जहां वैवाहिक बलात्कार को कानूनी मान्यता मिलने की दिशा में प्रगति हुई है, वहीं समान उत्तराधिकार और न्यायिक पहुंच की दिशा में भी ठोस प्रयास हुए हैं। हालांकि सामाजिक स्तर पर चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं – जैसे सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों और जागरूकता की कमी – लेकिन कानूनी सुधारों की यह यात्रा महिलाओं को न केवल विधिक अधिकार देती है, बल्कि एक सम्मानजनक और समान सामाजिक अस्तित्व की दिशा में भी अग्रसर करती है।

सुझावित सुधार और भविष्य की दिशा:

- व्यक्तिगत धार्मिक विधियों के स्थान पर समान नागरिक संहिता की बहस को और गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

- विधिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं कानूनी साक्षरता अभियान आवश्यक हैं।

- वैवाहिक अपराधों की जांच में महिला पुलिस अधिकारियों की भूमिका और संख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।