सुप्रीम कोर्ट का तीखा प्रहार: “Phireram बनाम उत्तर प्रदेश राज्य” – गवाहों को धमकाने के मामलों में बेल रद्द करने के बजाय साइक्लोस्टाइल आदेश जारी करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को फटकार

परिचय

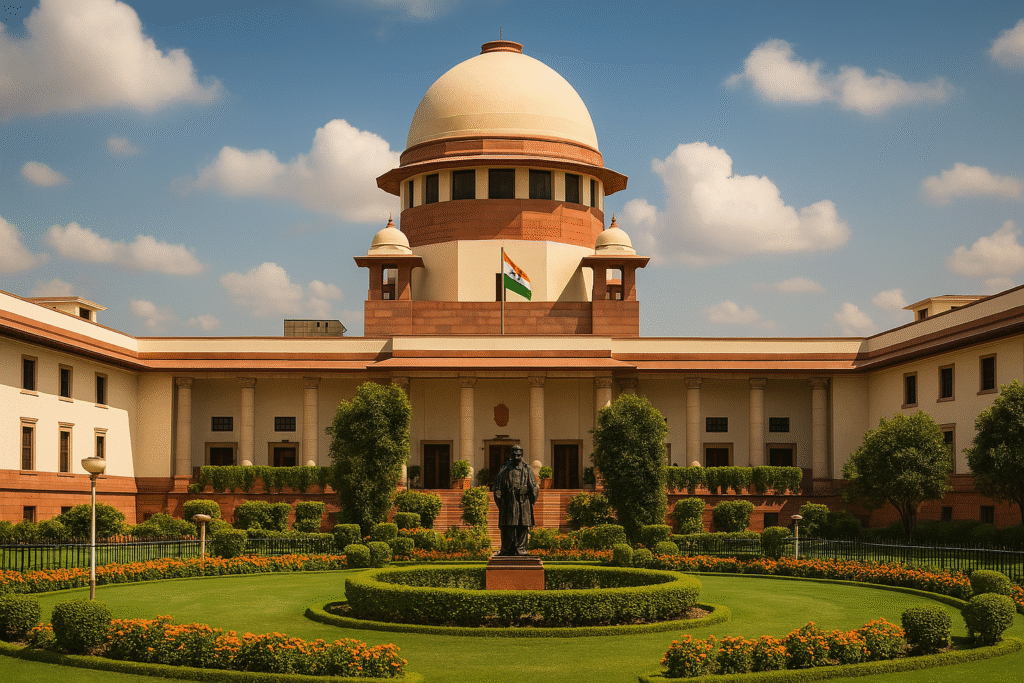

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पर तीखी टिप्पणी की है। मामला था — “Phireram बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य” (Phireram v. State of Uttar Pradesh & Anr.), जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा बेल रद्द करने (bail cancellation) के मामलों में “cyclostyled template orders” जारी किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब अभियुक्त पर यह आरोप हो कि उसने गवाहों को धमकाया या डराया है, तो उच्च न्यायालय का दायित्व है कि वह ऐसे आरोपों की गंभीरता से जांच करे, न कि केवल “सामान्य प्रारूप वाले आदेश” देकर शिकायतकर्ताओं को “Witness Protection Scheme” का सहारा लेने को कह दे।

यह निर्णय न्यायपालिका में “न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)” और “न्यायिक विवेक (Judicial Application of Mind)” की आवश्यकता को दोहराता है।

मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case)

फिरेराम (Phireram) नामक अभियुक्त के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने मुख्य गवाहों को धमकाया और भयभीत किया, जिससे निष्पक्ष न्याय की संभावना प्रभावित हो सकती है।

इन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभियुक्त की जमानत रद्द (cancellation of bail) करने का आवेदन दायर किया।

परंतु उच्च न्यायालय ने गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोपों की जांच करने के बजाय मात्र एक सामान्य प्रारूप (cyclostyled) आदेश जारी करते हुए कहा कि —

“यदि गवाहों को खतरा है तो शिकायतकर्ता ‘Witness Protection Scheme’ के अंतर्गत संरक्षण के लिए आवेदन करे।”

इस आदेश को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस कार्यप्रणाली को “अत्यंत गंभीर लापरवाही” और “न्यायिक सोच की अनुपस्थिति” करार दिया।

कोर्ट ने कहा कि बेल रद्द करने के मामलों में प्रत्येक आदेश तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपों के आधार पर विशिष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। “Cyclostyled” यानी एक जैसे टेम्पलेट आदेश — न्यायिक जिम्मेदारी की भावना के विरुद्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि —

“जब यह आरोप हो कि अभियुक्त गवाहों को धमका रहा है, तो अदालत का कर्तव्य है कि वह इस पहलू की गहराई से जांच करे। केवल Witness Protection Scheme की सलाह देना पर्याप्त नहीं है।”

‘Cyclostyled Template Orders’ का अर्थ

“Cyclostyled Orders” से तात्पर्य ऐसे आदेशों से है जो बिना किसी विचार-विमर्श, विशिष्ट तथ्यों या विवेकपूर्ण विश्लेषण के, एक ही प्रारूप में तैयार किए जाते हैं।

ऐसे आदेशों में न तो किसी मामले के विशेष तथ्यों का उल्लेख होता है, न ही किसी तर्क या साक्ष्य का विश्लेषण। यह महज़ एक “कॉपी-पेस्ट” प्रारूप होता है, जिसमें केवल पक्षकारों के नाम बदल दिए जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि —

“न्यायाधीशों का दायित्व केवल आदेश जारी करना नहीं, बल्कि ‘न्यायिक विवेक’ का प्रयोग करना है। न्यायिक प्रक्रिया में सोच-विचार और व्यक्तिगत मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।”

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ (Key Observations)

- न्यायिक विवेक का अभाव (Lack of Application of Mind):

कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों की जांच नहीं की, न ही यह देखा कि गवाहों को धमकाने के आरोप कितने गंभीर हैं। यह न्यायिक विवेक के प्रयोग की पूर्ण असफलता है। - गवाहों की सुरक्षा सर्वोपरि (Witness Protection is Paramount):

गवाहों को धमकाना न्याय के प्रशासन पर सीधा प्रहार है। ऐसे में अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाह निर्भय होकर गवाही दे सकें। - बेल रद्द करने का अधिकार न्यायालय का कर्तव्य (Duty to Consider Bail Cancellation):

जब अभियुक्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो न्यायालय के पास न केवल अधिकार बल्कि कर्तव्य है कि वह उसकी जमानत रद्द करे। - ‘Witness Protection Scheme’ कोई विकल्प नहीं (Not a Substitute):

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवाहों को संरक्षण देना आवश्यक है, परंतु यह बेल रद्द करने के प्रश्न का विकल्प नहीं है। दोनों प्रक्रियाएँ अलग-अलग हैं।

न्यायालय का तर्क (Judicial Reasoning)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि —

“न्यायिक प्रक्रिया मात्र औपचारिकता नहीं है। यदि न्यायालय आवेदन पर विचार करते समय तथ्यों और तर्कों का मूल्यांकन नहीं करता, तो वह न्याय का अपमान है।”

कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय को चाहिए था कि वह —

- अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करता,

- यह देखता कि क्या अभियुक्त ने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया,

- और यदि ऐसा पाया जाता, तो बेल रद्द करने का आदेश पारित करता।

लेकिन इसके बजाय उच्च न्यायालय ने केवल एक सामान्य प्रारूप वाला आदेश पारित कर दिया, जो न्यायिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द (set aside) करते हुए मामले को पुनः विचार हेतु वापस भेजा और निर्देश दिया कि —

“उच्च न्यायालय इस मामले पर पुनः सुनवाई करे, और अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच कर नया आदेश पारित करे।”

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि न्यायाधीशों को “साइक्लोस्टाइल आदेश” जारी करने से बचना चाहिए और प्रत्येक मामले में न्यायिक विवेक का उपयोग आवश्यक है।

गवाहों की सुरक्षा और न्याय का संतुलन

इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत में कई मामलों में देखा गया है कि गवाहों को धमकाया या प्रभावित किया जाता है, जिसके कारण वे अदालत में सत्य बोलने से डरते हैं। यदि अदालतें ऐसे आरोपों को गंभीरता से न लें, तो पूरी न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि —

“गवाह न्याय प्रणाली की रीढ़ हैं। यदि उन्हें डराकर चुप कराया गया, तो न्याय केवल कागजों में रह जाएगा।”

पूर्ववर्ती निर्णयों का संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कई पुराने मामलों का भी उल्लेख किया, जिनमें यह कहा गया था कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अभियुक्त के दुरुपयोग को रोकना अदालत की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

- Mahipal v. Rajesh Kumar (2020) 2 SCC 118

इसमें कोर्ट ने कहा था कि जमानत रद्द करने का अधिकार न्यायालय का संवैधानिक दायित्व है, यदि अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा हो। - State of Bihar v. Rajballav Prasad (2017) 2 SCC 178

कोर्ट ने कहा कि यदि अभियुक्त गवाहों को प्रभावित कर रहा है, तो उसे जमानत पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। - Zahira Habibulla Sheikh v. State of Gujarat (2004) 4 SCC 158

इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था — “गवाहों का संरक्षण न्याय का संरक्षण है।”

इन सभी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश न्यायिक प्रक्रिया के साथ अन्याय है।

न्यायिक जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के माध्यम से न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability) पर भी प्रकाश डाला।

कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आदेश व्यक्तिगत विचार, तर्क, और तथ्यों पर आधारित हों, न कि मात्र औपचारिक।

न्यायालय ने कहा:

“न्याय की गुणवत्ता आदेशों के शब्दों में नहीं, बल्कि न्यायाधीश के सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता में निहित है।”

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि —

- न्यायाधीशों को नियमित रूप से “Judicial Writing Training” दी जानी चाहिए।

- आदेशों में तथ्यों, कानूनी बिंदुओं और निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग लिखा जाना चाहिए।

- “One-size-fits-all” प्रारूप न्याय के विरुद्ध है।

संविधानिक और नैतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को “न्यायपूर्ण सुनवाई (Fair Trial)” का अधिकार प्राप्त है।

यदि अदालतें गवाहों की सुरक्षा की अनदेखी करती हैं या अभियुक्तों द्वारा डराने-धमकाने की घटनाओं पर आंख मूंद लेती हैं, तो यह अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के समान है।

साथ ही, अनुच्छेद 14 (Equality before Law) का भी उल्लंघन तब होता है जब न्यायालय समान तथ्यों पर अलग-अलग व्यवहार दिखाता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इन दोनों संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है।

मामले का व्यापक प्रभाव (Wider Impact of the Judgment)

- न्यायिक प्रणाली में सुधार:

इस निर्णय के बाद उच्च न्यायालयों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बेल रद्द करने का आदेश तथ्यात्मक और विवेकपूर्ण हो। - गवाहों का सशक्तिकरण:

अब गवाहों को यह विश्वास मिलेगा कि अदालतें उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। - अभियुक्तों पर नियंत्रण:

अभियुक्त यदि बेल की शर्तों का उल्लंघन करेंगे या गवाहों को धमकाएंगे, तो अदालतें सख्ती से कार्रवाई करेंगी। - न्यायिक लेखन की गुणवत्ता:

यह फैसला न्यायिक लेखन (Judicial Writing) के मानक को ऊँचा करेगा, जिससे न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

निष्कर्ष

“Phireram बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य” का यह निर्णय केवल एक बेल रद्द करने के विवाद तक सीमित नहीं है — यह भारतीय न्यायपालिका के मूल चरित्र पर टिप्पणी करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि “न्यायिक आदेशों को औपचारिकता नहीं, बल्कि विचारशीलता का प्रतीक होना चाहिए।”

यह फैसला निम्नलिखित संदेश देता है:

- अदालतें केवल प्रक्रियात्मक मंच नहीं हैं, बल्कि न्याय के संरक्षक हैं।

- गवाहों की सुरक्षा और न्यायिक विवेक दोनों ही न्याय के लिए आवश्यक हैं।

- “Cyclostyled Orders” न्याय की आत्मा के विरुद्ध हैं, क्योंकि वे न तो सोच दर्शाते हैं और न ही संवेदनशीलता।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने न्यायपालिका को यह स्मरण कराया है कि —

“हर आदेश में न्याय की गूंज होनी चाहिए, न कि यांत्रिक शब्दों की पुनरावृत्ति।”

अंततः, यह फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली में “जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता” की भावना को और मजबूत करता है। यह न केवल गवाहों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि न्यायिक पदाधिकारियों को भी याद दिलाता है कि न्याय का मूल्य उसकी गंभीरता और संवेदनशीलता में निहित है।