लेख शीर्षक:

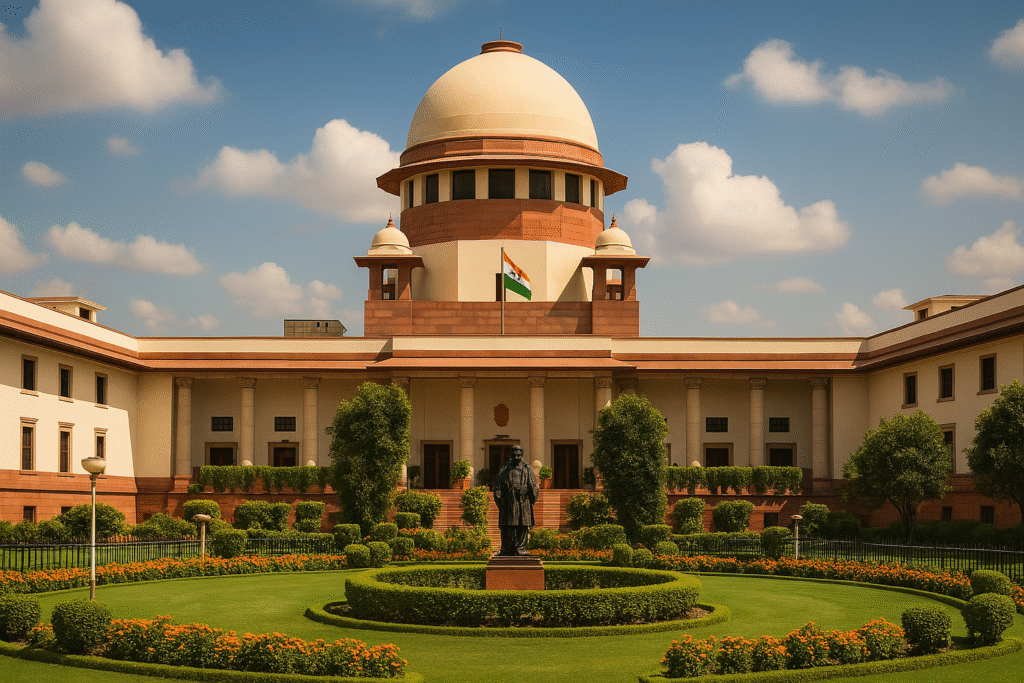

“संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को कोर्ट की अवमानना नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय”

लेख (Article):

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह विधायिका की प्रक्रिया और विधायी अधिकार के भीतर है।

यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनता है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना के मामलों में दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 105 और 194, जो संसद और राज्य विधानमंडलों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है।

🔷 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि:

“कोई भी विधायी कृत्य, जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में पारित किया गया है, उसे इस आधार पर अदालत की अवमानना नहीं ठहराया जा सकता कि वह किसी न्यायिक निर्णय के विरुद्ध है।”

अर्थात् यदि संसद या विधानसभा किसी विषय पर कानून बनाती है, और वह संविधान के भीतर है, तो भले ही वह कानून किसी अदालत के पूर्ववर्ती निर्णय के विपरीत हो, उसे अवमानना नहीं कहा जा सकता। ऐसा केवल तभी संभव होगा जब वह कानून जानबूझकर न्यायपालिका को नीचा दिखाने या न्याय के प्रशासन को बाधित करने के उद्देश्य से लाया गया हो।

🔷 न्यायिक समीक्षा का अधिकार बना रहेगा

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अधिकार कायम रहेगा। यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure Doctrine) के विरुद्ध है, तो अदालतें उसे रद्द (Strike down) कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह किसी पूर्व न्यायिक आदेश के विरुद्ध है, उसे अवमानना नहीं ठहराया जाएगा।

🔷 निर्णय का प्रभाव

- विधायिका की स्वायत्तता को बल मिला है। इससे यह सिद्ध होता है कि संसद और विधानसभाएँ स्वतंत्र रूप से कानून बना सकती हैं, जब तक वे संविधान के दायरे में हों।

- न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बना रहता है। यह लोकतंत्र की स्वस्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

- यह निर्णय उन मामलों के लिए मार्गदर्शन करता है जहाँ सरकारें या विधायकगण न्यायालय के निर्णय के बाद कानून में बदलाव करते हैं।

🔷 निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करता है। यह लोकतंत्र के तीनों स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – के बीच संतुलन और परस्पर सम्मान का उदाहरण है।