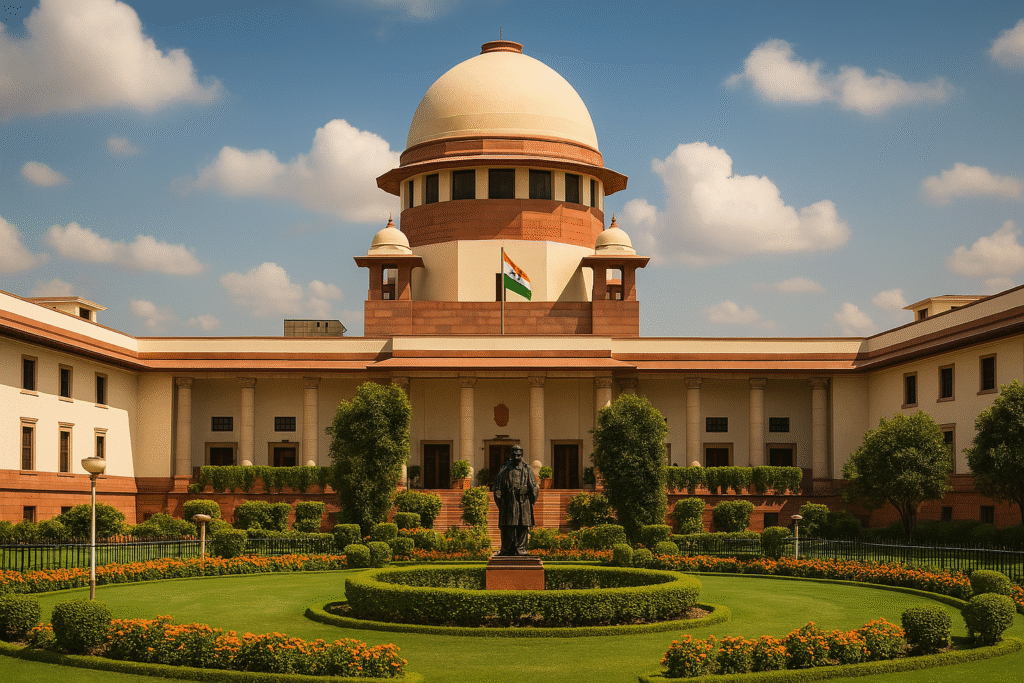

संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की नई व्याख्या

प्रस्तावना

भारत का संविधान दुनिया के सबसे व्यापक और उन्नत संवैधानिक दस्तावेजों में से एक है। यह केवल शासन की रूपरेखा तय नहीं करता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश देता है। संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल सिद्धांत — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व — यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत का लोकतंत्र केवल शासन का साधन न होकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का एक दृढ़ स्तम्भ बने। मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा हैं और इन अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख जिम्मेदारी है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु संविधान की भावना को पुनः स्पष्ट किया है। यह व्याख्या भारतीय न्यायपालिका में संवैधानिक संरक्षण के प्रति न्यायालय की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नई दिशा प्रस्तुत करती है।

संविधान और मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक नागरिकों के विभिन्न अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। मौलिक अधिकार संविधान की नींव हैं, जिनमें शामिल हैं:

- अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार

- अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ति, धर्म, संगठन आदि की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचार का अधिकार

अनुच्छेद 32, जिसे “संविधान का हृदय और आत्मा” कहा गया है, न्यायालय को नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधा न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली साधन देता है कि वह संविधान की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर सके।

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर संविधान की भावना और उद्देश्यों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इन निर्णयों ने न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में स्थापित किया है।

प्रमुख निर्णय और उनकी व्याख्या

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार करते हुए ‘सम्मान के साथ जीने का अधिकार’ स्थापित किया। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि किसी भी कानून को न्यायसंगत और उचित होना चाहिए।

- के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ (2017): न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिससे तकनीकी युग में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया।

- अल्लाहाबाद हाईकोर्ट एवं अन्य मामलों में न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना ही उसका मुख्य कर्तव्य है और यह तभी संभव है जब न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर निरंतर कार्रवाई करे।

संविधान की भावना और न्यायिक सक्रियता

न्यायपालिका ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकार केवल कानूनी शब्दों में सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि उन्हें संविधान की आत्मा के अनुरूप व्याख्यायित किया जाना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित “न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व” के सिद्धांत न्यायपालिका के निर्णयों की दिशा निर्धारित करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा केवल विधायिका की जिम्मेदारी नहीं है; न्यायपालिका को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यदि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चुप रहती है, तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा। इस कारण न्यायपालिका ने अपने न्यायिक दृष्टिकोण में सक्रियता और संवैधानिक जागरूकता को प्राथमिकता दी है।

न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता

न्यायिक समीक्षा भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार स्पष्ट किया है कि संविधान की सर्वोच्चता के तहत, कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान के खिलाफ नहीं हो सकती। यदि किसी कानून में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है।

यह न्यायिक समीक्षा केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करती, बल्कि संविधान के मूल्यों को बनाए रखने में भी मदद करती है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह संवैधानिक उपचारों का उपयोग करते हुए नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे।

संवैधानिक उपचार और अनुच्छेद 32

अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उचित कदम उठा सके।

न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए कई मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। उदाहरण के लिए, नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और निजता से जुड़े मामलों में न्यायालय ने संवैधानिक उपचारों का विस्तार किया है ताकि नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सके।

सर्वोच्च न्यायालय की नई व्याख्या: आधुनिक संदर्भ

हाल की व्याख्याओं में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय भी शामिल हैं।

न्यायालय ने यह कहा है कि मौलिक अधिकार समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होते रहेंगे, और न्यायपालिका को इस विकास के अनुरूप अपने निर्णयों को संवैधानिक रूप में तैयार करना होगा।

आधुनिक मुद्दों पर न्यायालय की भूमिका

- डिजिटल निजता: इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के युग में निजता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है।

- पर्यावरणीय अधिकार: जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल किया गया।

- समानता और न्याय: जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए न्यायिक सक्रियता जरूरी है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय की नई व्याख्या संविधान की आत्मा की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि वह केवल कानूनी विवादों को नहीं देखती, बल्कि संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए भी कार्य करती है।

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा केवल न्यायपालिका के संरक्षण में ही संभव है। इस दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय की नई व्याख्या भारतीय संविधान की आत्मा की रक्षा में एक मजबूत दलील प्रस्तुत करती है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को एक नई दिशा देती है।

1. सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर नई व्याख्या क्यों दी?

सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर नई व्याख्या इसलिए दी ताकि संविधान की प्रस्तावना में निहित “न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व” के सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सके। न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकार केवल शब्दों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें संविधान की आत्मा के अनुरूप व्याख्यायित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों को मौजूदा और भविष्य की परिस्थितियों में सुरक्षित रखना है।

2. अनुच्छेद 32 का महत्व क्या है?

अनुच्छेद 32 को संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा जाता है। यह नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डालने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक उपचार प्रदान करे। इस प्रावधान के माध्यम से न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाता है।

3. संविधान की प्रस्तावना का न्यायपालिका में क्या महत्व है?

संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का मूलभूत उद्देश्य दर्शाती है — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों में प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक मानते हुए कहा है कि यह न्यायपालिका के निर्णयों की दिशा निर्धारित करती है। यह मौलिक अधिकारों की व्याख्या में मूल आधार का काम करती है।

4. न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है?

न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका को यह शक्ति देती है कि वह किसी भी कानून या सरकारी कार्रवाई को संविधान के अनुरूप जांच सके। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। यह प्रक्रिया संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

5. मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले का महत्व क्या है?

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत ‘सम्मान के साथ जीने का अधिकार’ स्थापित किया। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया द्वारा जीने का अधिकार भी शामिल है।

6. के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ मामले का महत्व क्या है?

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। यह निर्णय डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और निजता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निजता जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा है।

7. न्यायपालिका की सक्रियता का कारण क्या है?

न्यायपालिका की सक्रियता इसलिए आवश्यक है क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा केवल विधायिका का कार्य नहीं है। न्यायपालिका को संविधान की भावना के अनुरूप नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होती है। न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण का आधार है।

8. डिजिटल निजता का मौलिक अधिकारों में महत्व क्या है?

डिजिटल युग में निजता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। व्यक्तिगत डेटा और डिजिटल गतिविधियों की सुरक्षा नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के दायरे में शामिल करते हुए इसे संवैधानिक सुरक्षा दी है।

9. पर्यावरणीय अधिकार का महत्व क्या है?

न्यायालय ने जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल किया है। यह निर्णय दर्शाता है कि मौलिक अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय भी शामिल हैं।

10. सर्वोच्च न्यायालय की नई व्याख्या का निष्कर्ष क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय की नई व्याख्या संविधान की आत्मा की रक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है।