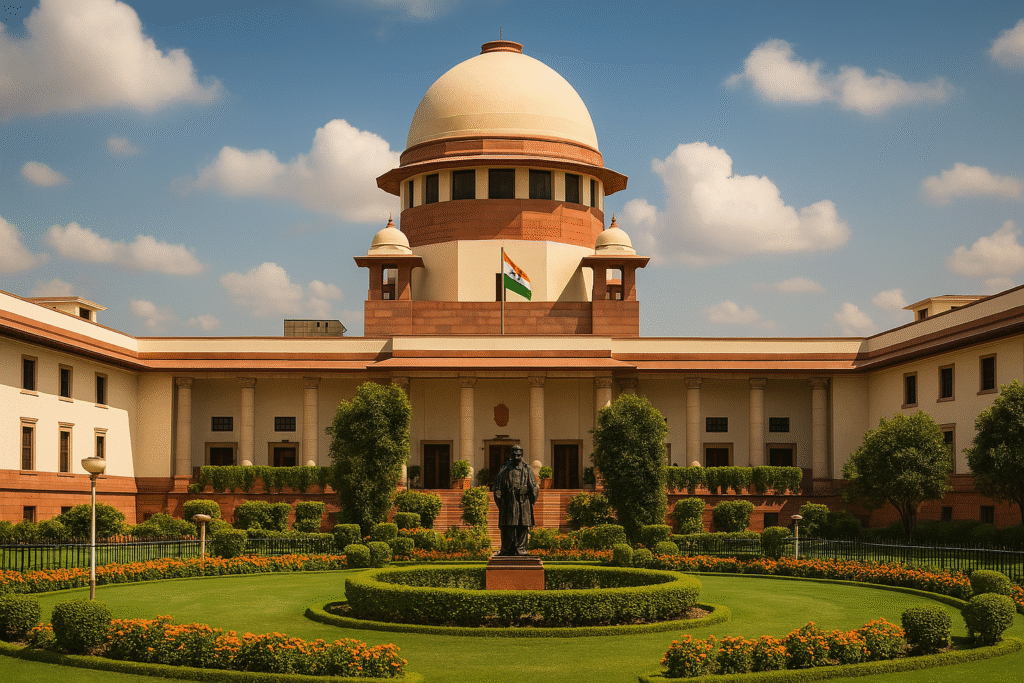

वैवाहिक विवादों में रिश्तेदारों को स्वतः आरोपी न बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

प्रस्तावना

भारतीय न्यायिक व्यवस्था में वैवाहिक विवाद (Matrimonial Disputes) लंबे समय से संवेदनशील और विवादास्पद विषय रहे हैं। दहेज, क्रूरता, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जैसे मामलों में अक्सर पति के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों को भी आरोपी बना दिया जाता है। कई बार यह प्रक्रिया बिना पर्याप्त सबूत और स्पष्ट आरोप के केवल प्रतिशोध या दबाव बनाने के लिए अपनाई जाती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि अदालतों को ऐसे मामलों में रिश्तेदारों को स्वतः (mechanically) आरोपी न बनाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।

इस फैसले में न्यायालय ने न केवल संविधान के अनुच्छेद 142 (Article 142) के दायरे और महत्व को रेखांकित किया बल्कि यह भी कहा कि आपराधिक कार्यवाही का उद्देश्य केवल बदला लेना या उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि शांति और न्याय स्थापित करना है।

प्रकरण के तथ्य (Facts of the Case)

यह मामला तीन अपीलकर्ताओं (अपीलकर्ता संख्या 1 से 3) द्वारा उच्च न्यायालय और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील से जुड़ा हुआ था।

- मामला आरपीओ बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में सुनवाई के दौरान सामने आया।

- दिनांक 01/08/2024 को उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 19(2)(b) के तहत अपील को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि आरोपपत्र (Charge-sheet) को रद्द किया जाए और एफआईआर को पुनः दर्ज किया जाए।

- इसके खिलाफ अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मूल विवाद वैवाहिक संबंधों से जुड़ा था, जिसमें पति और पत्नी के बीच समझौता हो जाने के बावजूद, पति के रिश्तेदारों को भी मामले में आरोपी बनाया गया।

मुद्दा (Issue)

क्या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है, जब पक्षों के बीच समझौता हो जाए?

अपीलकर्ताओं के तर्क

- अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने का अधिकार है।

- वैवाहिक विवाद मुख्य रूप से निजी (Private) प्रकृति के होते हैं, इसलिए जब पक्षों के बीच समझौता हो जाए तो मुकदमे को लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

- रिश्तेदारों को केवल प्रतिशोध और उत्पीड़न के उद्देश्य से मामले में घसीटा गया है।

- आपराधिक मामलों का उद्देश्य शांति और स्थिरता लाना होना चाहिए, न कि अनावश्यक रूप से पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ना।

प्रतिवादी के तर्क

- प्रतिवादी ने कहा कि केवल समझौता हो जाने से आपराधिक कार्यवाही स्वतः समाप्त नहीं हो सकती।

- उच्च न्यायालय के पास एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि समझौता घटना के बाद हुआ।

- अभियुक्त न्याय से भागे नहीं हैं, अतः कार्यवाही को जारी रखना चाहिए।

कानूनी विश्लेषण (Legal Analysis)

- अनुच्छेद 142 (Article 142)

- यह सर्वोच्च न्यायालय को “पूर्ण न्याय” (Complete Justice) करने का अधिकार देता है।

- परंतु यह शक्ति पूर्ण (Absolute) नहीं है; यह विषय-वस्तु से संबंधित मौलिक प्रावधानों और विधिक सीमाओं के अधीन है।

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ

- धारा 323 – चोट पहुँचाने का अपराध।

- धारा 406 – आपराधिक न्यासभंग (Criminal Breach of Trust)।

- धारा 498-ए – पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा स्त्री पर क्रूरता।

- धारा 506 – आपराधिक धमकी।

इन धाराओं का दुरुपयोग विशेषकर 498-ए में देखा गया है, जहाँ अक्सर पति के रिश्तेदारों को बिना पर्याप्त सबूत के आरोपी बना दिया जाता है।

- न्यायालय की पूर्ववर्ती दृष्टांत (Precedents)

- Bhajan Lal v. State of Haryana (1992): बिना पर्याप्त आधार के FIR को रद्द किया जा सकता है।

- Gian Singh v. State of Punjab (2012): समझौते के मामलों में, यदि विवाद निजी प्रकृति का हो, तो कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

- Narinder Singh v. State of Punjab (2014): समझौते के आधार पर गैर-गंभीर अपराधों को खत्म करने की अनुमति।

न्यायालय का तर्क (Court’s Reasoning)

- वैवाहिक विवाद निजी प्रकृति के होते हैं – इन्हें जबरदस्ती लंबे समय तक खींचना केवल पक्षकारों के बीच शत्रुता को बढ़ाता है।

- रिश्तेदारों को स्वतः आरोपी न बनाया जाए – बिना पर्याप्त सबूत के केवल अनुमान या दबाव में रिश्तेदारों को घसीटना न्यायसंगत नहीं है।

- अभियोजन का उद्देश्य – न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामलों में अभियोजन का उद्देश्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है, न कि प्रतिशोध या उत्पीड़न।

- अनुच्छेद 142 की शक्ति – इस मामले में इसका प्रयोग न्यायहित में उचित है, क्योंकि समझौते के बाद भी कार्यवाही जारी रखना अन्यायपूर्ण होगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:

- बिना स्पष्ट आरोप या प्रारंभिक सबूत के, पति के रिश्तेदारों को mechanically आरोपी न बनाया जाए।

- इस मामले में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द किया जाता है।

- IPC की धारा 323, 406, 498-ए और 506 के तहत चल रही सभी कार्यवाहियों को समाप्त किया जाता है।

- अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कार्यवाही केवल तभी आगे बढ़े जब उसके पीछे वास्तविक आधार हो, न कि केवल प्रतिशोध का भाव।

महत्व और प्रभाव (Significance & Impact)

- यह निर्णय उन हजारों परिवारों को राहत देगा जो बिना सबूत रिश्तेदारों को आरोपी बनाने से परेशान होते हैं।

- वैवाहिक विवादों में समझौते के बाद मुकदमेबाजी समाप्त करने की प्रवृत्ति को मजबूती मिलेगी।

- न्यायपालिका का ध्यान “पूर्ण न्याय” (Complete Justice) पर केंद्रित रहेगा, न कि औपचारिक और लंबी कार्यवाही पर।

- यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में दुरुपयोग रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

✅ इस प्रकार, यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे वैवाहिक विवादों में रिश्तेदारों के अनावश्यक उत्पीड़न पर रोक लगेगी और न्यायपालिका के “न्याय, न कि प्रतिशोध” के सिद्धांत को और मजबूती मिलेगी।