शीर्षक: वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996): पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में सतत विकास की ऐतिहासिक घोषणा

भूमिका:

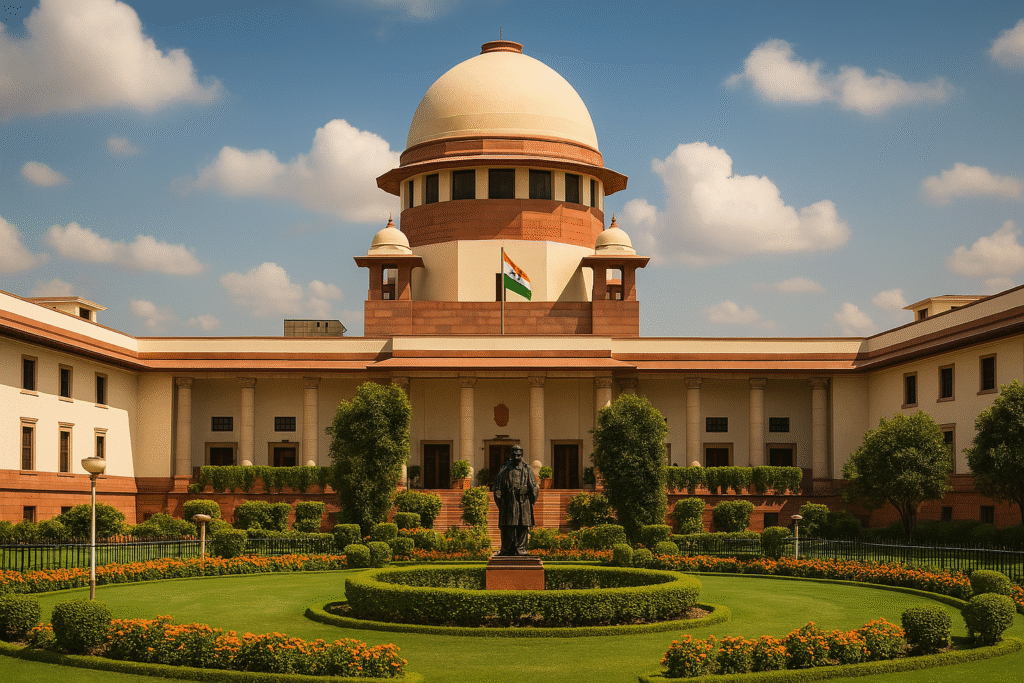

भारत में पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक और कानूनी महत्व धीरे-धीरे सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय हस्तक्षेपों के माध्यम से परिभाषित और सशक्त होता गया। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996) का निर्णय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में एक मील का पत्थर है, जिसमें न्यायालय ने “सतत विकास” (Sustainable Development), “एहतियाती सिद्धांत” (Precautionary Principle) और “प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत” (Polluter Pays Principle) को भारतीय पर्यावरण कानून का अनिवार्य अंग घोषित किया। इस फैसले ने पर्यावरण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

मामले की पृष्ठभूमि:

तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर ज़िले में स्थित चमड़ा उद्योग ने बड़ी मात्रा में हानिकारक रसायनों और अपशिष्ट को बिना उपचार के भूमि और जल में बहाया, जिससे पर्यावरण, विशेष रूप से भूमिगत जल और नदियों का प्रदूषण गंभीर रूप से बढ़ गया। यह स्थिति न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही थी, बल्कि जनस्वास्थ्य और कृषक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी।

इस गंभीर पर्यावरणीय संकट को ध्यान में रखते हुए एक गैर-सरकारी संगठन “वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम” ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें कही:

- सतत विकास का सिद्धांत (Sustainable Development):

न्यायालय ने कहा कि आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन वह पर्यावरणीय संतुलन के साथ होना चाहिए। सतत विकास वह मार्ग है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से समझौता न करे। - एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle):

यदि किसी गतिविधि से पर्यावरण को संभावित नुकसान हो सकता है, तो वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद उस गतिविधि से बचना चाहिए। निवारक कदम उठाना सरकार और उद्योगों की जिम्मेदारी है। - प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle):

जो प्रदूषण करता है, वही उसकी सफाई और क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। यह सिद्धांत प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर आर्थिक दायित्व डालता है। - पर्यावरणीय क्षति की भरपाई:

कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऐसे उद्योगों से मुआवजा वसूल कर पर्यावरण की मरम्मत करें और प्रभावित व्यक्तियों को उचित राहत दें।

फैसले के प्रभाव और महत्व:

- यह निर्णय पर्यावरणीय कानूनों की व्याख्या और प्रवर्तन में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हुआ।

- इसके बाद देश भर में विभिन्न न्यायालयों ने सतत विकास के सिद्धांत को निर्णयों का आधार बनाया।

- इससे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) की आवश्यकता को कानूनी वैधता मिली।

- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई की दिशा में प्रशासन को कानूनी संबल प्राप्त हुआ।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य:

इस निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को व्यापक रूप में व्याख्यायित किया, जिसमें “स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार” भी शामिल माना गया। साथ ही, अनुच्छेद 48A (राज्य का कर्तव्य – पर्यावरण और वन संरक्षण) और अनुच्छेद 51A(g) (नागरिकों का कर्तव्य – प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा) को भी निर्णय में प्रभावी रूप से जोड़ा गया।

निष्कर्ष:

वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996) का फैसला भारत में पर्यावरणीय कानूनों की आधारशिला के रूप में खड़ा है। इसने न केवल पर्यावरणीय क्षरण के खिलाफ न्यायिक चेतना को जागृत किया, बल्कि सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत को कानून की मुख्यधारा में स्थान दिलाया। इस ऐतिहासिक निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि आर्थिक प्रगति पर्यावरणीय संतुलन को दरकिनार करते हुए न हो, और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित पर्यावरण विरासत में मिले।

यह निर्णय आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नीति निर्धारण, विधायी प्रयास और न्यायिक समीक्षा की आधारभूत प्रेरणा बना रहेगा।