विशाखा बनाम राज्य (1997): कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के दिशा-निर्देश और उनका विधिक महत्व

प्रस्तावना:

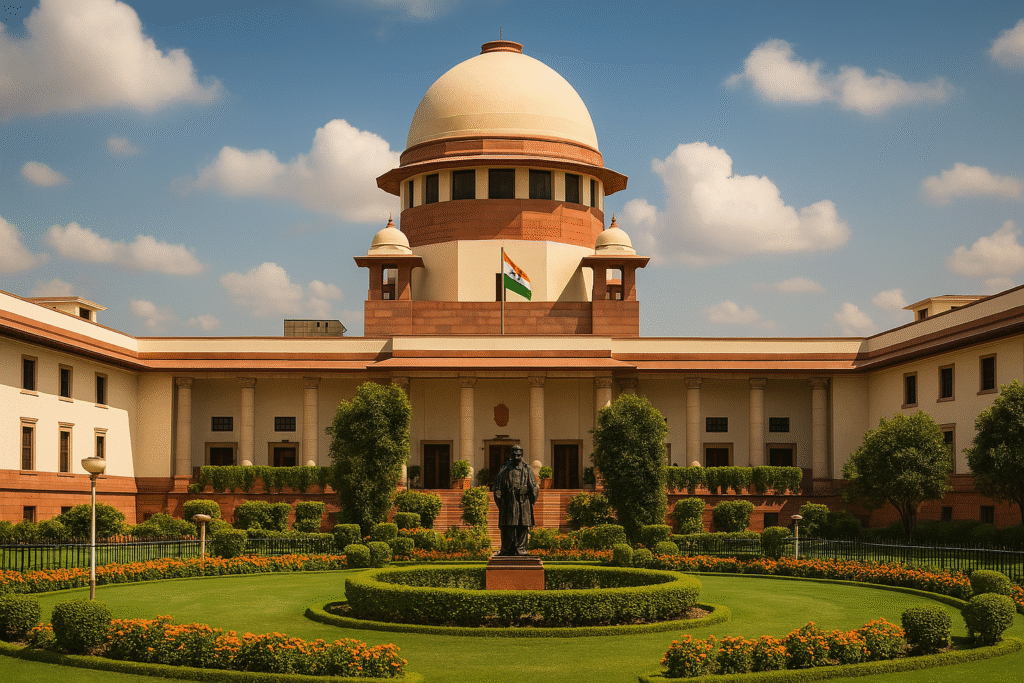

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) और 21 के तहत महिलाओं को समानता, गरिमा और सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार प्राप्त है। परंतु लंबे समय तक कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और इस संवेदनशील विषय पर कोई विशेष कानून नहीं था। ऐसे में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) का ऐतिहासिक निर्णय कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ।

विशाखा मामला – पृष्ठभूमि:

यह मामला राजस्थान की भंवरी देवी से जुड़ा है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ और फिर सामूहिक बलात्कार का शिकार भी होना पड़ा। इसके खिलाफ जब न्याय नहीं मिला, तो महिला अधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। इसी याचिका के परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित “विशाखा दिशा-निर्देश”:

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए:

- यौन उत्पीड़न की परिभाषा:

इसमें अवांछित स्पर्श, अश्लील टिप्पणी, अशोभनीय इशारे, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन, यौन संकेत देने वाले कार्य आदि को शामिल किया गया। - नियोक्ता की जिम्मेदारी:

हर संस्था/कार्यालय में यह निवारण करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि कार्यस्थल पर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। - शिकायत निवारण तंत्र:

प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) होनी चाहिए, जिसमें एक महिला अध्यक्ष और अधिकतर महिला सदस्य हों। - जागरूकता अभियान:

कर्मचारियों के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं एवं ट्रेनिंग आयोजित की जाए जिससे यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैले। - गोपनीयता:

शिकायत की जानकारी को गोपनीय रखा जाए ताकि पीड़िता की गरिमा बनी रहे। - पीड़िता के संरक्षण के उपाय:

जांच के दौरान पीड़िता को मानसिक और सामाजिक सहयोग प्रदान किया जाए, साथ ही यदि आवश्यक हो तो स्थानांतरण, अवकाश आदि की सुविधा दी जाए।

विधिक प्रभाव और विस्तार:

विशाखा दिशानिर्देशों ने भारत में महिलाओं के कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक अंतरिम कानूनी ढांचा तैयार किया। ये निर्देश तब तक प्रभावी रहे जब तक कि संसद ने इस विषय पर कोई कानून नहीं बना दिया। इसके परिणामस्वरूप, “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013” लागू किया गया।

2013 का अधिनियम – विशाखा दिशानिर्देशों की परिणति:

विशाखा केस के आधार पर बने इस अधिनियम में दिशा-निर्देशों को कानूनी रूप दिया गया। इसमें ICC की स्थापना, प्रक्रिया, दंडात्मक प्रावधान, अपील का अधिकार आदि को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

निष्कर्ष:

विशाखा बनाम राज्य (1997) का फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली की संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस निर्णय ने महिलाओं को कार्यस्थल पर गरिमा और सुरक्षा के अधिकार को मजबूती दी। यह निर्णय न केवल न्यायिक सक्रियता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार न्यायपालिका संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा हेतु पहल कर सकती है, जब विधायिका और कार्यपालिका उस विषय पर मौन हों।