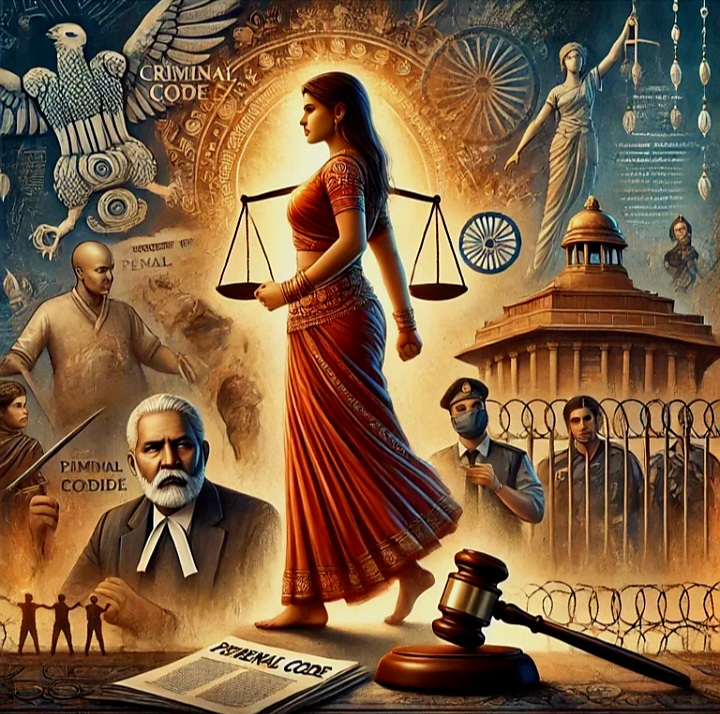

“भारत में महिला कानूनों का विकास और उनका विधिक संरक्षण”

परिचय

भारत में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता सुनिश्चित करने हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं। संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, और विभिन्न विधिक प्रावधान उनके सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत हितों की रक्षा करते हैं। वर्तमान में महिला कानून न केवल उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम में सहायक हैं, बल्कि उन्हें न्याय प्राप्त करने का सशक्त माध्यम भी प्रदान करते हैं।

संवैधानिक संरक्षण

भारतीय संविधान में महिलाओं को निम्नलिखित विशेष अधिकार दिए गए हैं:

- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता

- अनुच्छेद 15 (3): महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार

- अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर

- अनुच्छेद 39: समान वेतन एवं कार्य के अधिकार

- अनुच्छेद 42: प्रसूति लाभ एवं कार्य की उचित स्थिति

महिला संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून

1. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act)

यह अधिनियम दहेज लेने और देने दोनों को अपराध घोषित करता है। यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है, तो उसे कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

2. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act)

यह अधिनियम शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें त्वरित राहत, संरक्षण आदेश और निवास का अधिकार शामिल हैं।

3. भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 498A

पति या उसके परिवार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करने पर यह धारा लागू होती है। यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।

4. यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace Act)

यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायत के निवारण हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें शिकायत समिति की स्थापना, जांच की प्रक्रिया और दंड का प्रावधान है।

5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act)

यह कानून गर्भवती महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश, वेतन और अन्य लाभ प्रदान करता है।

6. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act)

18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह को गैरकानूनी और दंडनीय माना जाता है।

महिलाओं की विधिक साक्षरता का महत्व

केवल कानूनों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। विधिक साक्षरता के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं।

न्यायपालिका की भूमिका

भारत की न्यायपालिका ने महिला अधिकारों की व्याख्या करते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं:

- विषक़ा बनाम राज्य of राजस्थान (1997) — कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशानिर्देश

- शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017) — तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया

- निर्भया केस (2012) — बलात्कार कानूनों में कड़ा संशोधन

निष्कर्ष

भारत में महिला कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाना है। हालांकि, इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता के बिना उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अतः यह समय की मांग है कि समाज, सरकार और न्यायपालिका मिलकर महिलाओं को समान, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध रहें।