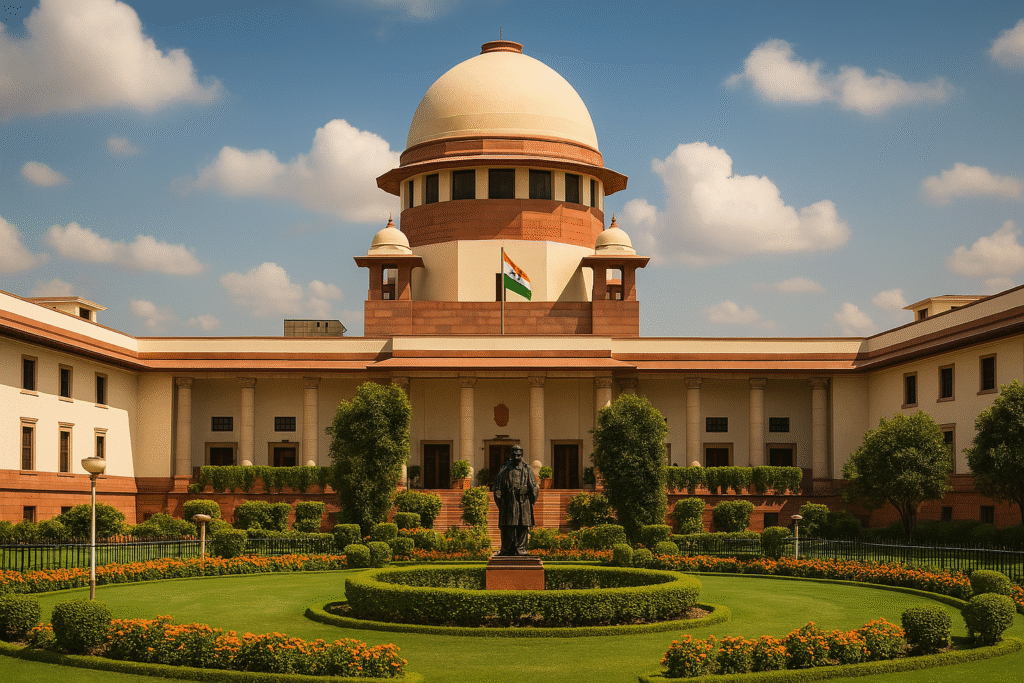

पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए सूचना की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

प्रस्तावना

भारतीय न्याय व्यवस्था में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करना किसी भी अपराध की शुरुआत का पहला कदम होता है। यह नागरिक के अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले सूचना की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और अपराध की जाँच की प्रक्रिया को सरल, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिया गया।

इस लेख में हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय, इसके पीछे की विधिक स्थिति, विभिन्न पहलुओं, पुलिस की भूमिका, नागरिकों के अधिकार, न्यायिक दृष्टिकोण, और संभावित दुरुपयोग की आशंका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि इस निर्णय का भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।

1. एफआईआर क्या है?

एफआईआर का पूरा नाम “First Information Report” है। यह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 के अंतर्गत एक औपचारिक दस्तावेज है, जो पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर दर्ज करना आवश्यक होता है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और स्वतः जाँच शुरू कर सकती है, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी आदि।

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपराध की जांच शुरू करती है और अपराधियों की पहचान, सबूत एकत्र करना, आरोप तय करना आदि कार्य किए जाते हैं। बिना एफआईआर दर्ज किए पीड़ित न्याय की प्रक्रिया से वंचित रह सकता है।

2. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को किसी अपराध की सूचना दी जाती है, तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह उस सूचना को प्रथम दृष्टया स्वीकार कर एफआईआर दर्ज करे। सूचना की सत्यता की जांच करना पुलिस का दायित्व नहीं है।

अदालत ने कहा:

- एफआईआर दर्ज करना पुलिस का प्रारंभिक दायित्व है।

- सूचना की प्रामाणिकता का परीक्षण जाँच के दौरान किया जा सकता है।

- पुलिस अगर जांच से पहले ही सूचना की सत्यता की जांच करने लगे तो पीड़ित को न्याय से वंचित कर सकती है।

यह निर्णय न केवल पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

3. क्यों आवश्यक है यह स्पष्टता?

भारत में कई बार पुलिस सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल करती है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि सूचना अधूरी है या असत्य है। इससे अपराध की रिपोर्टिंग में बाधा आती है और पीड़ित को न्याय पाने में कठिनाई होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को देखते हुए स्पष्ट किया कि सूचना की प्रारंभिक जांच एफआईआर दर्ज करने से पहले नहीं की जा सकती। यदि पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, तो उसे एफआईआर दर्ज कर मामला आगे बढ़ाना होगा।

4. कानूनी आधार

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय निम्नलिखित विधिक सिद्धांतों पर आधारित है:

- धारा 154, CrPC – इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

- धारा 156(1), CrPC – पुलिस को अपराध की जाँच करने का अधिकार मिलता है।

- धारा 190, CrPC – मजिस्ट्रेट को मामले की सुनवाई का अधिकार दिया गया है।

- संवैधानिक अधिकार – अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अपराध से सुरक्षा भी शामिल है।

- न्यायिक दृष्टांत – विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना पीड़ित के न्याय पाने के अधिकार का उल्लंघन है।

5. पुलिस की भूमिका: जांच बनाम सूचना

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पुलिस के कार्य को दो चरणों में विभाजित करता है:

- सूचना प्राप्ति और एफआईआर दर्ज करना – इसमें पुलिस को सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करनी होगी।

- जांच प्रक्रिया – एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस तथ्यों की जांच कर सकती है, सबूत जुटा सकती है, संदिग्धों से पूछताछ कर सकती है, और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर सकती है।

इस विभाजन से यह सुनिश्चित होता है कि पीड़ित को प्राथमिक चरण में न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा।

6. नागरिकों के लिए लाभ

- न्याय तक आसान पहुँच – एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता।

- कानूनी सुरक्षा – पीड़ित को न्याय प्रक्रिया में विश्वास मिलेगा।

- पारदर्शिता – पुलिस के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

- महिला और कमजोर वर्गों की रक्षा – एफआईआर दर्ज कराने में टालमटोल रोकने से महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और कमजोर वर्गों को न्याय पाने में मदद मिलेगी।

7. संभावित दुरुपयोग और सावधानियाँ

हालाँकि यह निर्णय नागरिकों के लिए लाभकारी है, लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना भी है:

- झूठे आरोप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।

- व्यक्तिगत दुश्मनी या विवाद को अपराध के रूप में पेश किया जा सकता है।

- पुलिस की जाँच प्रक्रिया पर अनावश्यक भार पड़ सकता है।

इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अदालतों ने स्पष्ट किया है कि:

- जाँच के दौरान झूठे आरोप सिद्ध होने पर पुलिस उचित कार्रवाई कर सकती है।

- झूठी शिकायत पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान मौजूद है।

- अदालत एफआईआर के बाद ही मामले की गंभीरता का मूल्यांकन करेगी।

8. महिला और बच्चों से जुड़े मामलों में इसका महत्व

महिला अपराधों जैसे दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि में एफआईआर दर्ज कराने में अक्सर पुलिस टालमटोल करती है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा का मजबूत आधार प्रदान करता है।

बाल अपराधों के मामलों में भी एफआईआर दर्ज करने में देरी बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। अब पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करना होगा जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

9. प्रशासनिक और न्यायिक सुधार की दिशा

यह निर्णय न केवल नागरिकों के लिए लाभकारी है बल्कि पुलिस प्रणाली में जवाबदेही बढ़ाने का मार्ग भी खोलता है।

- एफआईआर दर्ज करने में पारदर्शिता लाना।

- डिजिटल एफआईआर जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।

- पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया में नागरिक अधिकारों पर जोर देना।

- न्यायालयों द्वारा नियमित समीक्षा तंत्र बनाना।

10. निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे स्पष्ट हुआ है कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य है और सूचना की सत्यता की जांच केवल बाद की जांच प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। इससे नागरिकों को न्याय तक आसान पहुँच मिलेगी और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

हालाँकि झूठी शिकायतों से बचने के लिए कानून में दंड का प्रावधान है, फिर भी यह निर्णय न्याय की प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है। विशेषकर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि हर नागरिक को न्याय और सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो न्याय, पारदर्शिता और मानवाधिकारों की रक्षा का मजबूत आधार बनेगा।

✅ संबंधित केस लॉ (Important Case Laws)

- Lalita Kumari बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013, सुप्रीम कोर्ट)

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती।

- एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है; जाँच बाद में की जा सकती है।

- यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो उच्च न्यायालय या मजिस्ट्रेट से राहत ली जा सकती है।

- State of Haryana बनाम Bhajan Lal (1992)

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को यह जांचने की आवश्यकता नहीं कि सूचना कितनी सही है।

- यदि मामला प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो एफआईआर दर्ज करनी होगी।

- Arnesh Kumar बनाम बिहार राज्य (2014)

- गिरफ्तारी और एफआईआर के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश दिए।

- एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस बिना आवश्यक जांच के गिरफ्तारी नहीं कर सकती।

- Union of India बनाम Association for Democratic Reforms

- न्यायालय ने कहा कि कानून का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना है, न कि नागरिकों को अपराध की सूचना देने से रोकना।

✅ महत्वपूर्ण विधिक अनुच्छेद

| अनुच्छेद / धारा | विवरण |

|---|---|

| अनुच्छेद 21 | जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार – इसमें अपराध से सुरक्षा शामिल है |

| धारा 154, CrPC | संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य |

| धारा 156(1), CrPC | पुलिस को अपराध की जाँच शुरू करने का अधिकार |

| धारा 190, CrPC | मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की सुनवाई का अधिकार |

| धारा 166A, भारतीय दंड संहिता (IPC) | यदि पुलिस जानबूझकर एफआईआर दर्ज न करे तो दंडनीय अपराध माना जा सकता है |

✅ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया – चरणबद्ध जानकारी

- पीड़ित या कोई अन्य व्यक्ति पुलिस को अपराध की सूचना देता है।

- पुलिस सूचना प्राप्त करते ही धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करती है।

- एफआईआर में अपराध का विवरण, घटना की तिथि, समय, स्थान और आरोपित व्यक्तियों की जानकारी दर्ज की जाती है।

- एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस जांच शुरू करती है।

- जाँच में सूचना की सत्यता की जांच की जाती है।

- जांच के आधार पर आरोप पत्र (चार्जशीट) अदालत में पेश किया जाता है।

✅ पुलिस के लिए निर्देश

- एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं किया जा सकता।

- सूचना देने वाले व्यक्ति का बयान लेना आवश्यक है।

- अपराध की प्राथमिक जानकारी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की जा सकती है।

- जांच के दौरान झूठे आरोप पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है।

- शिकायतकर्ता को एफआईआर की कॉपी देना पुलिस का दायित्व है।

✅ नागरिकों के लिए अधिकार

✔ अपराध की सूचना देने का अधिकार

✔ एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार

✔ एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार

✔ जांच की जानकारी पाने का अधिकार

✔ उच्च न्यायालय या मजिस्ट्रेट से राहत पाने का अधिकार

✔ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर शिकायत दर्ज कराने का अधिकार

✅ संभावित दुरुपयोग रोकने के उपाय

✔ झूठे आरोपों पर दंड का प्रावधान लागू करना

✔ पुलिस जांच में पारदर्शिता बनाए रखना

✔ डिजिटल एफआईआर से फर्जी शिकायतों की पहचान आसान करना

✔ शिकायतकर्ता और पुलिस दोनों के अधिकारों का संतुलन बनाए रखना

अंतिम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्याय प्रणाली को मानवीय, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह निर्णय न केवल पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी भी तय करता है। साथ ही, इससे समाज में विश्वास बढ़ेगा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना है।