शीर्षक:

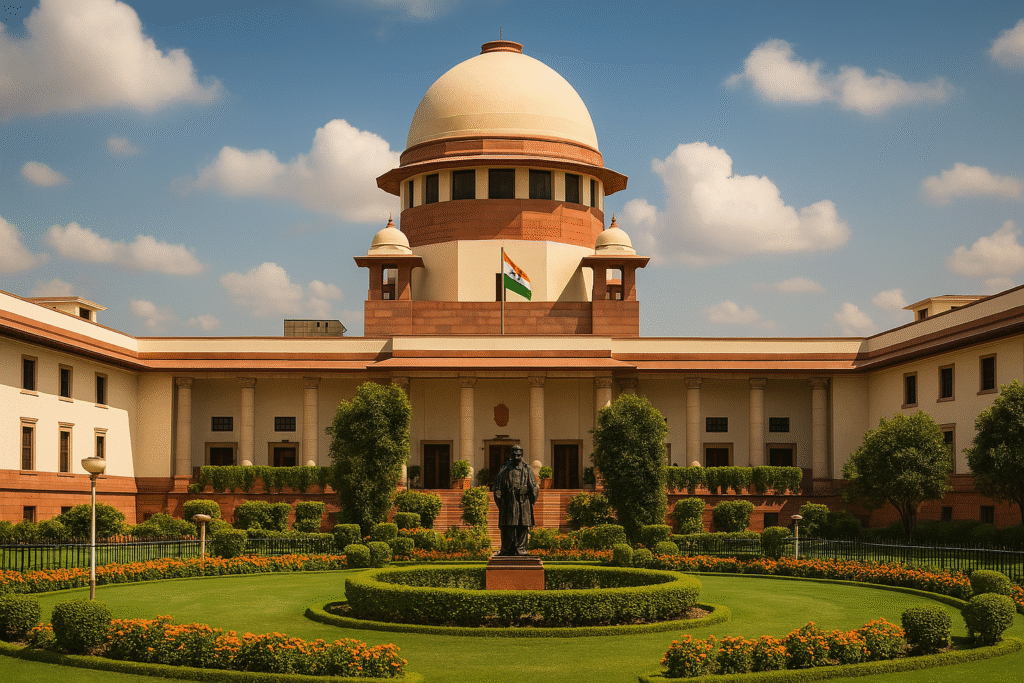

“न्यायिक विवेक और आपराधिक कानून का दुरुपयोग: Mala Choudhary बनाम तेलंगाना राज्य (Supreme Court, 18 जुलाई 2025) – एक महत्वपूर्ण विश्लेषण”

भूमिका:

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल अपराधियों को दंडित करना है, बल्कि निर्दोषों की रक्षा करना और कानून का दुरुपयोग रोकना भी है। कई बार देखा गया है कि नागरिक विवादों को दुर्भावनापूर्वक आपराधिक स्वरूप देकर प्रताड़ना के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा Mala Choudhary बनाम तेलंगाना राज्य में 18 जुलाई 2025 को दिया गया निर्णय इसी प्रकार की एक गंभीर न्यायिक समस्या पर आधारित है, जहाँ एक सिविल विवाद को आपराधिक मामला बना दिया गया और न्यायालय ने उसे “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” करार दिया।

मामले की पृष्ठभूमि:

इस मामले में याचिकाकर्ता माला चौधरी के खिलाफ तेलंगाना राज्य में धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि माला चौधरी ने एक संपत्ति को बेचने के लिए मौखिक समझौता किया था, लेकिन बाद में उस समझौते का पालन नहीं किया गया। FIR में धोखाधड़ी और विश्वासभंग का आरोप लगाते हुए आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत दलीलें:

माला चौधरी की ओर से तर्क दिया गया कि सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित यह विवाद पूर्णतः नागरिक प्रकृति का है, जिसका समाधान सिविल कोर्ट में किया जाना चाहिए था। FIR में दर्ज आरोप न तो धोखाधड़ी दर्शाते हैं और न ही किसी आपराधिक मंशा का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वहीं, शिकायतकर्ता ने बाद में सिविल सूट भी दायर किया जिसमें इस पूरे लेनदेन को “विचाराधीन” और “पैसे के बदले सौदा” माना गया। यह विरोधाभास खुद इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि आपराधिक कार्यवाही केवल दबाव बनाने और प्रताड़ना के लिए शुरू की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन और निर्णय:

न्यायमूर्ति [Bench: Unspecified] की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि,

“संपत्ति विक्रय का मौखिक समझौता यदि निष्पादित नहीं होता है, तो यह नागरिक विवाद की श्रेणी में आता है, न कि आपराधिक धोखाधड़ी या न्यासभंग के अंतर्गत।”

न्यायालय ने यह पाया कि FIR और बाद में दायर सिविल वाद में स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मूल विवाद का आपराधिक कानून से कोई संबंध नहीं था।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में लिया जाना, बिना किसी आपराधिक मंशा के, कानून के दुरुपयोग का उदाहरण था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस प्रणाली का अनुचित उपयोग है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ।

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

इस निर्णय में न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया:

- नागरिक विवाद को आपराधिक रंग देना न्याय का दुरुपयोग है।

- FIR दर्ज करने से पहले प्रथम दृष्टया आपराधिक मंशा और धोखाधड़ी का तत्व होना आवश्यक है।

- पुलिस की गिरफ्तारी की शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, अन्यथा यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

- ऐसे मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप कर प्रक्रिया का शुद्धिकरण करना चाहिए।

प्रभाव और अनुकरणीय जुर्माना:

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल FIR को रद्द किया बल्कि शिकायतकर्ता पर ₹10,00,000 का जुर्माना भी लगाया। यह जुर्माना “विक्षोभकारी और दुर्भावनापूर्ण मुकदमेबाज़ी” के लिए लगाया गया था। इस प्रकार की कठोर टिप्पणी और आर्थिक दंड का उद्देश्य भविष्य में ऐसे मामलों को हतोत्साहित करना है जहाँ आपराधिक कानून का प्रयोग प्रतिशोधात्मक साधन के रूप में किया जाता है।

न्यायिक मिसाल और महत्व:

Mala Choudhary का यह निर्णय कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है:

- यह स्पष्ट करता है कि आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग दबाव और बदला लेने के लिए नहीं किया जा सकता।

- यह पुलिस तंत्र और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- यह नागरिक न्याय प्रणाली की उपयोगिता और प्राथमिकता की पुष्टि करता है।

यह फैसला State of Haryana v. Bhajan Lal (1992) जैसे मामलों की मिसाल का विस्तार है, जहाँ न्यायालय ने कहा था कि अगर मामला मूलतः नागरिक प्रकृति का है और कोई आपराधिक तत्व नहीं है, तो FIR रद्द की जा सकती है।

निष्कर्ष:

Mala Choudhary बनाम तेलंगाना राज्य का निर्णय भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो नागरिक विवादों को दुर्भावनापूर्वक आपराधिक रंग देने की प्रवृत्ति पर नकेल कसता है। यह फैसले हमें यह स्मरण कराते हैं कि न्याय का उद्देश्य बदला नहीं, बल्कि संतुलित और उचित समाधान है। साथ ही, यह न्यायालयों को एक चेतावनी देता है कि उन्हें मामले के वास्तविक स्वरूप का बारीकी से मूल्यांकन करना चाहिए ताकि न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके।