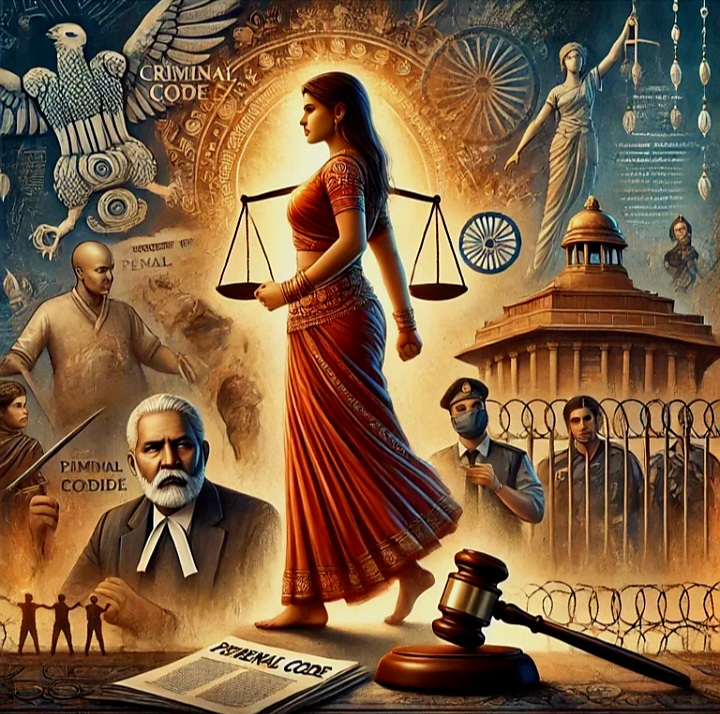

शीर्षक: “नारी न्याय: समानता, सशक्तिकरण और संवैधानिक अधिकार की ओर एक यात्रा”

प्रस्तावना:

“जब किसी समाज में स्त्रियों को न्याय नहीं मिलता, तो वहाँ असली लोकतंत्र संभव नहीं होता।”

नारी न्याय (Woman Justice) केवल एक वैधानिक अवधारणा नहीं, बल्कि यह समाज के उस महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जहाँ महिलाओं को उनके अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर मिलता है। भारत में नारी न्याय का विचार संविधान, विधिक प्रणाली और सामाजिक जागरूकता से गहराई से जुड़ा हुआ है।

1. भारतीय संविधान और महिला अधिकार:

भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार और न्याय की गारंटी देता है:

- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता

- अनुच्छेद 15(3) – महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति

- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद 39 – समान वेतन और आजीविका के अधिकार की गारंटी

इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को न केवल कानूनी सुरक्षा देना है, बल्कि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना भी है।

2. महिलाओं के लिए विशेष कानून:

महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु भारत में कई विशेष कानून बनाए गए हैं:

- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

- बलात्कार और लैंगिक अपराधों के खिलाफ कड़े प्रावधान (धारा 376 BNS)

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम, 2013

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

ये सभी कानून महिला सशक्तिकरण की दिशा में नारी न्याय की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं।

3. न्यायपालिका की भूमिका:

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर ऐतिहासिक निर्णय देकर नारी न्याय को मजबूती प्रदान की है:

- विषकाका बनाम राज्य (Vishakha v. State of Rajasthan, 1997): कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशानिर्देश

- शायरा बानो केस (2017): तीन तलाक असंवैधानिक घोषित

- निर्भया केस (2012): लैंगिक अपराधों के खिलाफ सख्त दंड और सुधार

इन फैसलों ने महिलाओं को न्याय और समाज में सम्मान दिलाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाई।

4. चुनौतियाँ और वास्तविकता:

हालाँकि कानून और संविधान महिलाओं को अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन न्याय पाने की राह आज भी कठिन है:

- न्याय में देरी

- पुलिस और समाज का पूर्वाग्रह

- कानूनी प्रक्रिया की जटिलता

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भेदभाव

- यौन अपराधों में दोषसिद्धि दर का निम्न स्तर

इसलिए नारी न्याय केवल कागजों तक सीमित न रहकर व्यवहार में उतरे, यही समय की मांग है।

5. समाधान और सुधार की दिशा:

- विधिक जागरूकता कार्यक्रम

- तेजी से न्याय देने वाली अदालतें (Fast Track Courts)

- महिला हेल्पलाइन, वन-स्टॉप सेंटर

- शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता

- महिला पुलिस बल और न्यायिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि

इन कदमों से महिला न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

नारी न्याय एक ऐसा सिद्धांत है जो केवल महिला अधिकारों तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे समाज के विकास और समावेशी लोकतंत्र की नींव है। जब एक महिला को न्याय मिलता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जागरूक और सशक्त बनाती है।

इसलिए यह अनिवार्य है कि हम नारी न्याय के लिए न केवल कानून बनाएँ, बल्कि उसे जमीन पर लागू करने की ईमानदार कोशिश भी करें।

“जहाँ नारी को न्याय मिलता है, वहाँ समाज में सच्चे परिवर्तन की शुरुआत होती है।”