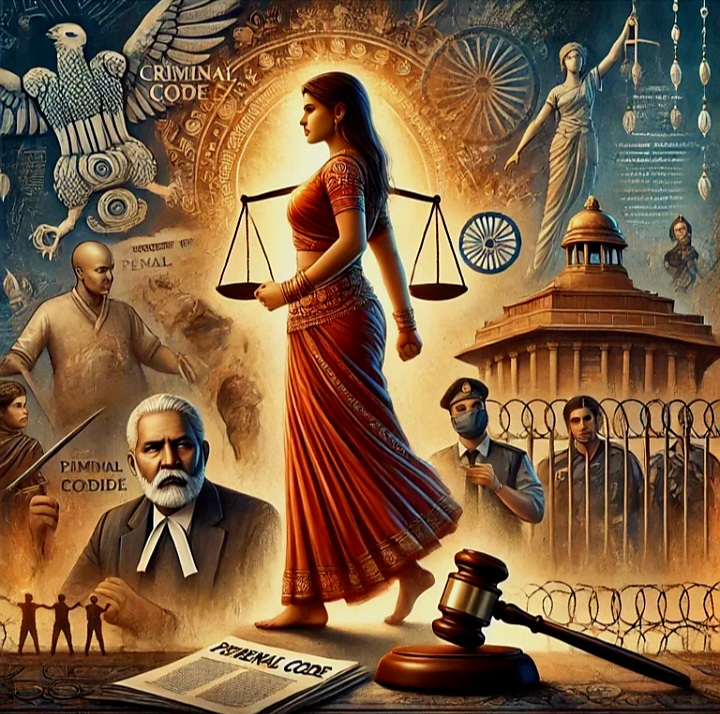

नारी अधिकार और लैंगिक न्याय (Women’s Rights and Gender Justice): एक विस्तृत विवेचन

🔷 प्रस्तावना:

नारी अधिकार और लैंगिक न्याय (Women’s Rights and Gender Justice) आज के सामाजिक न्याय के विमर्श का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधता से भरपूर देश में महिलाओं की समानता, गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना राज्य और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान, विभिन्न विधिक प्रावधानों और न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के माध्यम से नारी अधिकारों की सुरक्षा और लैंगिक न्याय की स्थापना के प्रयास किए गए हैं।

🔷 नारी अधिकारों की अवधारणा:

नारी अधिकार वे मौलिक और विधिक अधिकार हैं जो महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर, सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, श्रम, राजनीतिक भागीदारी, और हिंसा से सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं।

🔷 लैंगिक न्याय की परिभाषा:

लैंगिक न्याय का अर्थ है– महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर एक समतामूलक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। इसका उद्देश्य है – समान अवसर, संसाधनों तक समान पहुँच, और निर्णय-निर्माण में बराबर की भागीदारी।

🔷 भारतीय संविधान में नारी अधिकारों की सुरक्षा:

भारतीय संविधान ने महिलाओं को कई मौलिक अधिकार दिए हैं जो लैंगिक न्याय की आधारशिला हैं:

- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता।

- अनुच्छेद 15(1) और 15(3) – राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है।

- अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर।

- अनुच्छेद 39(a) एवं 39(d) – पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन और जीविका के समान अधिकार।

- अनुच्छेद 42 – मातृत्व लाभ और कार्यस्थल पर शिष्ट आचरण सुनिश्चित करना।

🔷 महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रमुख कानून:

- घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

- यौन उत्पीड़न (कार्यस्थल पर) अधिनियम, 2013

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

- संपत्ति में समान अधिकार (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 संशोधन)

- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधित 2017)

- बलात्कार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं (धारा 375-376)

- पॉक्सो अधिनियम, 2012 – बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में बालिकाओं की रक्षा हेतु।

🔷 न्यायपालिका की भूमिका:

भारतीय न्यायपालिका ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से नारी अधिकारों को संरक्षित किया है:

- विषाका बनाम राज्य सरकार मामला (1997) – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश।

- शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) – ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया।

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहराना (2018)।

- न्यायपालिका द्वारा LGBTQ+ समुदाय की अधिकारों की स्वीकृति (नवतेज जोहर बनाम भारत संघ, 2018) – लैंगिक पहचान को कानूनी मान्यता।

🔷 सामाजिक चुनौतियाँ:

- बालिकाओं की भ्रूणहत्या और बाल विवाह

- घरेलू हिंसा और दहेज हत्या

- शिक्षा और आर्थिक अवसरों की कमी

- कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न

- राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिनिधित्व में कमी

🔷 लैंगिक न्याय प्राप्त करने के उपाय:

- शिक्षा और जागरूकता का प्रसार

- लैंगिक समानता पर आधारित पाठ्यक्रम

- महिला सशक्तिकरण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

- कानूनों का कठोर और शीघ्र पालन

- महिलाओं की राजनीति और निर्णय-निर्माण में भागीदारी

🔷 निष्कर्ष:

नारी अधिकार और लैंगिक न्याय न केवल संवैधानिक और विधिक विषय हैं, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन और मानवीय गरिमा के संवर्द्धन का माध्यम भी हैं। जब तक महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी नहीं दी जाती, तब तक समाज में समावेशी और न्यायपूर्ण विकास संभव नहीं है। अतः आवश्यकता है कि समाज, सरकार, न्यायपालिका और प्रत्येक नागरिक इस दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दें, जिससे भारत एक सच्चे अर्थों में “लैंगिक न्याय युक्त राष्ट्र” बन सके।