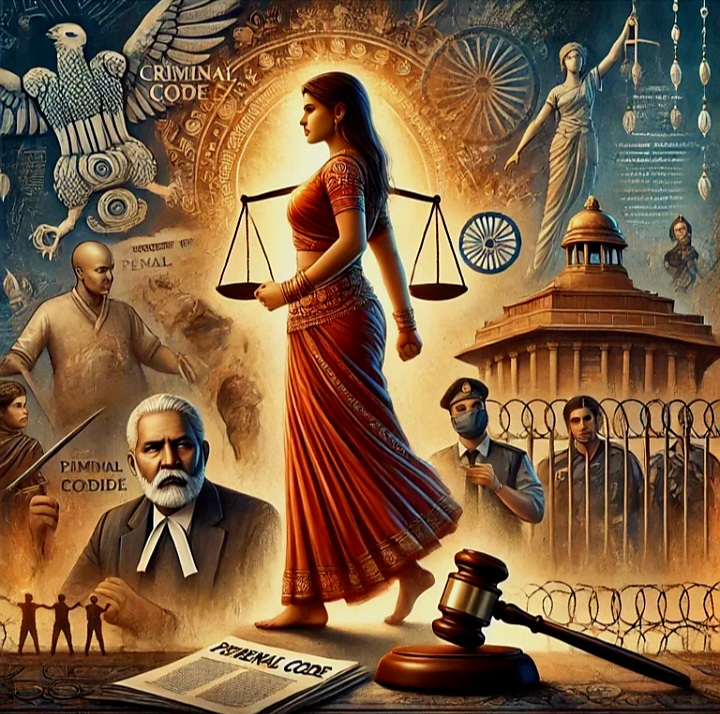

नारी अधिकार और लैंगिक न्याय: समानता की ओर एक संवैधानिक यात्रा (Women’s Rights and Gender Justice: A Constitutional and Social Perspective)

✨ प्रस्तावना:

भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका सदियों से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन उन्हें समान अधिकार और न्याय लंबे समय तक नहीं मिला। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक ढाँचों में महिलाओं को अक्सर दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। ऐसे में “नारी अधिकार और लैंगिक न्याय” केवल कानूनी विमर्श नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है, जो महिलाओं को समानता, गरिमा और न्याय दिलाने का प्रयास करती है।

📜 नारी अधिकार: परिभाषा और मूल अवधारणा:

नारी अधिकार (Women’s Rights) का तात्पर्य है—महिलाओं को वह सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विधिक अधिकार प्रदान करना जो एक पुरुष को प्राप्त हैं। इनमें शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा, विवाह और स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार शामिल हैं।

लैंगिक न्याय (Gender Justice) का अर्थ है—सभी लिंगों (स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर आदि) के साथ समान, निष्पक्ष और गरिमापूर्ण व्यवहार। यह किसी एक लिंग को विशेषाधिकार न देकर, सभी को बराबरी के अवसर और अधिकार दिलाने की प्रक्रिया है।

⚖️ भारतीय संविधान में नारी अधिकारों की गारंटी:

भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता और गरिमा प्रदान करने के लिए कई प्रावधान किए हैं:

1. अनुच्छेद 14:

सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार।

2. अनुच्छेद 15:

लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध।

(धारा 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है)

3. अनुच्छेद 16:

सभी को समान रोजगार के अवसर।

4. अनुच्छेद 21:

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार – जिसमें गरिमामय जीवन भी शामिल है।

5. अनुच्छेद 39 (a), (d):

पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन और आजीविका के अधिकार।

6. अनुच्छेद 42:

काम की स्थिति में मानवीयता और मातृत्व लाभ।

👩⚖️ महिलाओं के लिए प्रमुख विधिक अधिकार और कानून:

✅ 1. दहेज निषेध अधिनियम, 1961:

दहेज लेना और देना अपराध घोषित किया गया।

✅ 2. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005:

महिलाओं को घरेलू हिंसा से कानूनी सुरक्षा मिलती है।

✅ 3. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (POSH) अधिनियम, 2013:

कामकाज की जगह पर यौन उत्पीड़न की शिकायत हेतु कानूनी प्रक्रिया।

✅ 4. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:

18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह अपराध है।

✅ 5. मुस्लिम महिलाओं (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:

तत्काल तीन तलाक (Triple Talaq) पर रोक।

✅ 6. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधित):

महिलाओं को मातृत्व अवकाश और लाभ प्रदान करता है।

🌍 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी अधिकार:

भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय संधियों और घोषणाओं को अपनाया है, जैसे:

- CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

- बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, 1995

- सतत विकास लक्ष्य (SDG 5): लैंगिक समानता प्राप्त करना

📌 लैंगिक न्याय की दिशा में न्यायपालिका की भूमिका:

🏛️ महत्वपूर्ण निर्णय:

- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997):

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश। - शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):

तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। - नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018):

धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक कर समलैंगिक अधिकारों की मान्यता। - सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (2023):

समान-लैंगिक विवाह की मांग पर विचार, हालांकि अंतिम निर्णय में विवाह को विधायी विषय माना गया।

🔍 लैंगिक न्याय की चुनौतियाँ:

- पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक संरचनाएँ

- शिक्षा और जागरूकता की कमी

- कार्यस्थल और घर में असमानता

- न्याय प्रणाली में देरी

- ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता की कमी

✅ उपसंहार:

“नारी अधिकार और लैंगिक न्याय” केवल कानूनी ढांचे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह समाज के प्रत्येक स्तर पर समानता, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करने की निरंतर प्रक्रिया है। संविधान, कानून और न्यायपालिका ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, परंतु जब तक सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता, तब तक ये अधिकार केवल कागज़ों तक सीमित रह सकते हैं। अतः आवश्यकता है कि हम संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारें और महिलाओं को एक सुरक्षित, समान और गरिमामय जीवन देने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर सतत प्रयास करें।