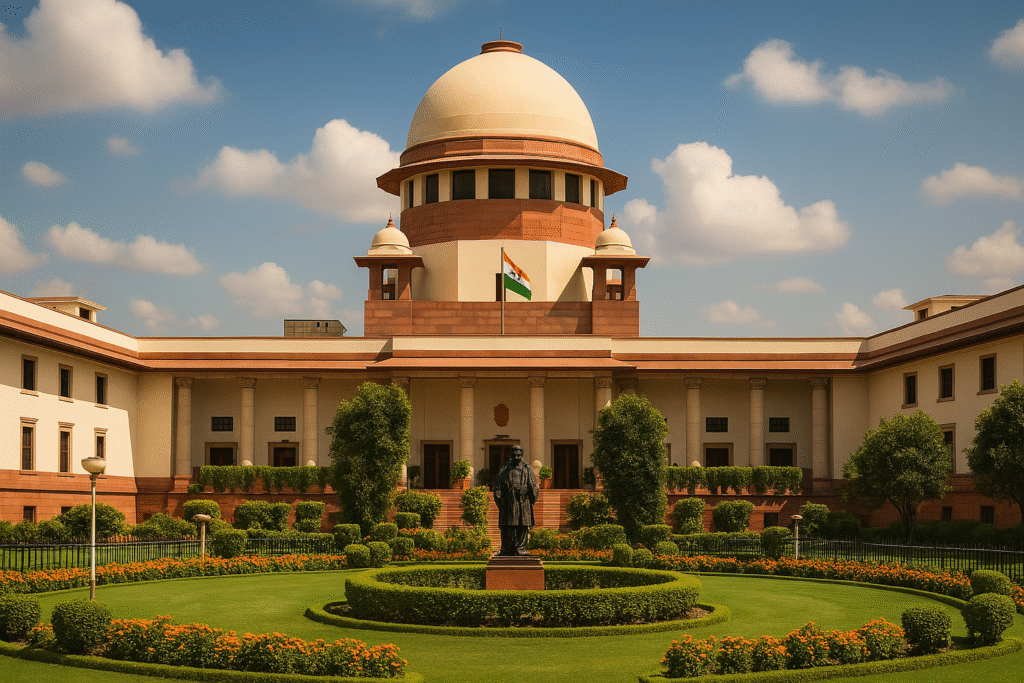

शीर्षक: “त्रुटिपूर्ण जांच स्वतः अभियोजन पक्ष के मामले को अमान्य नहीं बनाती, यदि अन्य प्रासंगिक साक्ष्य उपलब्ध हों: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय”

प्रस्तावना:

भारतीय दंड प्रक्रिया प्रणाली में जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता और विधिसम्मतता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि, यदि जांच में कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं, तो क्या अभियोजन का संपूर्ण मामला अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है। न्यायालय ने यह कहा कि “त्रुटिपूर्ण जांच (Defective Investigation)” अपने आप में अभियोजन के पूरे मामले को विफल नहीं करती, यदि अन्य स्वतंत्र, सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध हैं जो अभियुक्त की संलिप्तता सिद्ध करते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि:

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका पर विचार किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियाँ थीं और यह अनुचित रूप से की गई थी। अपीलकर्ता का तर्क था कि जांच अधिकारी की निष्पक्षता संदिग्ध थी और इस कारण से संपूर्ण अभियोजन पक्ष का मामला अविश्वसनीय हो जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन:

न्यायमूर्ति की पीठ ने स्पष्ट किया कि:

- त्रुटिपूर्ण जांच मात्र अभियोजन को विफल नहीं करती: यदि जांच अधिकारी ने किसी स्तर पर प्रक्रियात्मक चूक की हो या निष्पक्षता में कमी हो, तब भी यदि अन्य साक्ष्य जैसे प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, चिकित्सीय प्रमाण, फोरेंसिक रिपोर्ट, आदि अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करते हैं, तो मामला अपने आप खारिज नहीं हो जाता।

- न्यायालय का कर्तव्य: यह न्यायालय की ज़िम्मेदारी है कि वह जांच की खामियों के बावजूद उपलब्ध अन्य साक्ष्य की स्वतंत्र जांच करे और न्यायोचित निर्णय दे।

- न्याय और सच्चाई का उद्देश्य: आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य मात्र तकनीकीताओं में उलझकर अपराधी को छोड़ देना नहीं है, बल्कि सत्य का अन्वेषण कर न्याय प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण उद्धरण (Observations):

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

“Even if the investigation is found to be defective, it does not necessarily result in the acquittal of the accused unless prejudice is caused and the core of the prosecution case is affected.”

पूर्ववर्ती निर्णयों का संदर्भ:

यह निर्णय भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में पूर्ववर्ती कई निर्णयों की पुष्टि करता है जैसे:

- State of Karnataka v. K. Yarappa Reddy (1999): जिसमें कहा गया था कि जांच में खामियाँ होने के बावजूद यदि साक्ष्य विश्वसनीय हैं, तो अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है।

- C. Muniappan v. State of Tamil Nadu (2010): जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि दोषपूर्ण जांच के बावजूद अदालत स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले सकती है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत को पुनः सुदृढ़ करता है कि जांच की त्रुटियाँ केवल तभी महत्वपूर्ण होती हैं जब वे मामले की मूल सच्चाई और निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। यदि अन्य स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को दर्शाते हैं, तो अभियोजन पक्ष का मामला विफल नहीं माना जाएगा। यह निर्णय न केवल अभियोजन प्रणाली की शक्ति को संतुलित करता है, बल्कि अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में भी एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है।