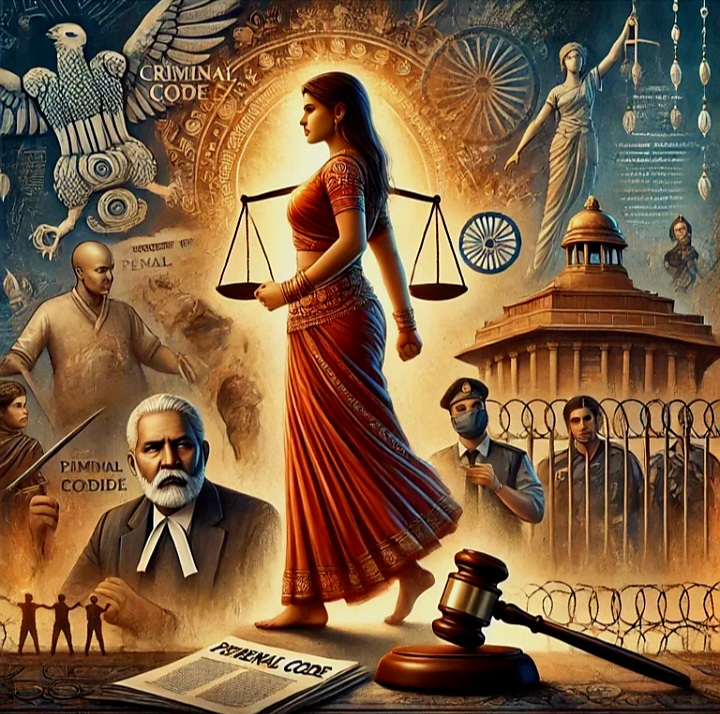

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 : महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की संवैधानिक रक्षा

❖ प्रस्तावना :

भारतीय समाज में महिलाओं को सदियों से त्याग, सहनशीलता और ममता की प्रतिमूर्ति माना गया है, परंतु इसी समाज में उन्हें घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का भी शिकार होना पड़ा है। एक समय था जब महिलाओं के प्रति की गई घरेलू हिंसा को पारिवारिक मामला कहकर टाल दिया जाता था। परंतु बदलते समय, महिला सशक्तिकरण की लहर और मानवाधिकारों की चेतना के साथ यह स्पष्ट हुआ कि घर की चारदीवारी के भीतर होने वाले अत्याचार भी उतने ही गंभीर अपराध हैं, जितने कि बाहर की दुनिया में। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005” (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) अस्तित्व में आया।

❖ अधिनियम का उद्देश्य :

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके परिवारिक संबंधों में सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे मानसिक, शारीरिक, यौन, आर्थिक या मौखिक हिंसा से मुक्त वातावरण में जीवन जी सकें।

❖ घरेलू हिंसा की परिभाषा :

इस अधिनियम के अंतर्गत “घरेलू हिंसा” को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें निम्न प्रकार की हिंसा शामिल हैं:

- शारीरिक हिंसा (Physical Abuse): मारपीट, जलाना, चोट पहुँचाना आदि।

- मानसिक या मौखिक हिंसा (Verbal and Emotional Abuse): अपमान करना, गाली देना, चरित्र पर शक करना, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार।

- यौन उत्पीड़न (Sexual Abuse): जबरन यौन संबंध, अप्राकृतिक यौन व्यवहार।

- आर्थिक हिंसा (Economic Abuse): पत्नी को पैसे न देना, संपत्ति से वंचित करना, कार्य करने से रोकना।

- धमकी और डराना (Threats and Intimidation): जान से मारने की धमकी देना, डराना-धमकाना।

❖ लाभार्थी कौन हो सकता है?

- कोई भी महिला जो घरेलू संबंध (Domestic Relationship) में है — जैसे पत्नी, माँ, बहन, बेटी, अविवाहित साथी, विधवा या तलाकशुदा महिला।

- सहवास करने वाली महिला (live-in relationship) को भी इस कानून के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है।

❖ मुख्य प्रावधान :

- घरेलू हिंसा की शिकायत – महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस, मजिस्ट्रेट, एनजीओ या प्रत्यक्ष न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकती है।

- रक्षा आदेश (Protection Order): आरोपी को महिला के साथ दुर्व्यवहार से रोकना।

- निवास आदेश (Residence Order): महिला को घर से बेदखल न किया जाए।

- भरण-पोषण आदेश (Monetary Relief): महिला को आर्थिक सहायता देना।

- कस्टडी आदेश (Custody Order): बच्चों की अस्थायी संरक्षा महिला को देना।

- मुआवजा आदेश (Compensation Order): मानसिक या शारीरिक हानि के लिए हर्जाना देना।

- आपातकालीन सहायता: तुरंत राहत के लिए पुलिस की सहायता और सुरक्षित आश्रय गृह की सुविधा।

❖ प्रक्रिया :

- महिला या कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आवेदन करता है।

- मजिस्ट्रेट आवेदन पर 3 दिनों के भीतर सुनवाई कर सकता है।

- आदेशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है और दोषी को 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

❖ इस अधिनियम की विशेषताएं :

- यह एक सिविल कानून है, लेकिन इसके उल्लंघन की स्थिति में आपराधिक कार्यवाही हो सकती है।

- अस्थायी और त्वरित राहत का प्रावधान है।

- महिला की गरिमा, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा पर बल देता है।

- लिव-इन रिलेशनशिप की महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है।

❖ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय :

- हर्षा बनाम सुनील (Bombay HC): लिव-इन रिलेशनशिप में महिला को संरक्षण मिला।

- इंदिरा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा (2013, SC): घरेलू संबंध की परिभाषा का विस्तार।

- हेमराज बनाम सीमा देवी (2022, Rajasthan HC): घरेलू हिंसा की शिकायत बिना FIR के भी संभव।

❖ आलोचनाएँ और चुनौतियाँ :

- कुछ मामलों में इस कानून का दुरुपयोग भी सामने आया है।

- पुरुषों और बुजुर्गों की शिकायतों के लिए कोई समान व्यवस्था नहीं है।

- प्रोटेक्शन ऑफिसरों की कमी, जागरूकता की कमी और धीमी न्यायिक प्रक्रिया बाधाएं हैं।

- LGBTQ+ समुदाय के प्रति यह अधिनियम अभी तक समावेशी नहीं है।

❖ सुधार और सुझाव :

- प्रोटेक्शन ऑफिसरों की नियुक्ति में तेजी

- पुरुषों और अन्य लिंगों के लिए भी समान सुरक्षा की व्यवस्था

- फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना

- प्रत्येक स्तर पर लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण

- पीड़ित महिलाओं के लिए सुरक्षित आश्रय गृह और पुनर्वास योजना

❖ निष्कर्ष :

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और उनकी गरिमा की रक्षा करता है। यह कानून एक बड़ा कदम है, लेकिन इसकी पूर्ण सफलता के लिए समाज में मानसिकता का परिवर्तन और संवेदनशील प्रशासनिक क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। जब तक हर महिला खुद को अपने ही घर में सुरक्षित नहीं महसूस करती, तब तक सच्चे अर्थों में जेंडर जस्टिस संभव नहीं।