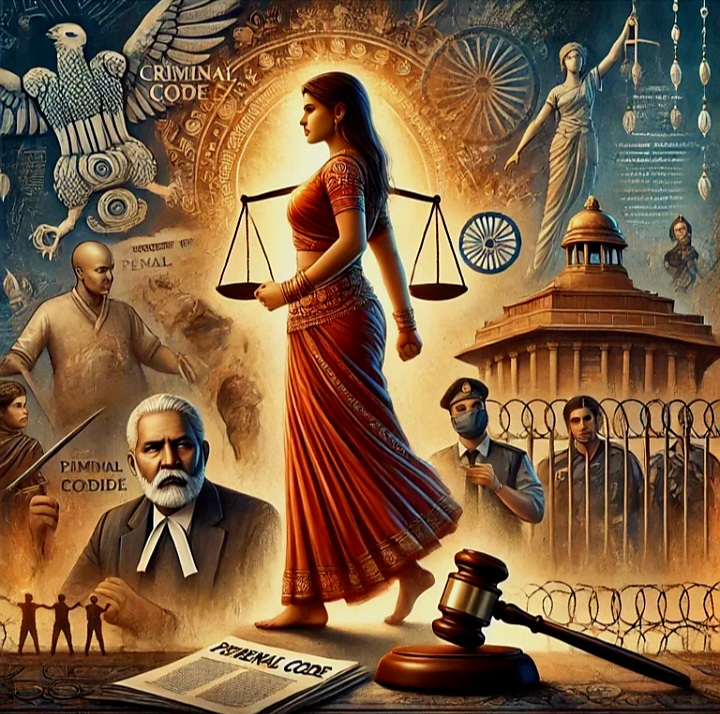

घरेलू हिंसा अधिनियम की व्याख्या में लचीलापन और व्यावहारिकता: असुरक्षित महिलाओं के न्याय की ओर एक संवेदनशील पहल

🔷 प्रस्तावना:

भारत में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन समय के साथ इसके स्वरूप में बदलाव आया है। पहले जहां हिंसा शारीरिक रूप तक सीमित मानी जाती थी, वहीं अब मानसिक, भावनात्मक, यौन, आर्थिक और मौखिक हिंसा को भी उतना ही गंभीर माना जाने लगा है। इस पृष्ठभूमि में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) का निर्माण एक मील का पत्थर रहा, जिसने महिलाओं को उनके घरेलू वातावरण में संरक्षण प्रदान करने हेतु व्यापक कानूनी उपाय उपलब्ध कराए।

परंतु, इस अधिनियम की वास्तविक उपयोगिता तब बढ़ी जब न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या को लचीला (flexible) और व्यावहारिक (pragmatic) बनाया, ताकि अधिक से अधिक असुरक्षित महिलाएं इसके दायरे में आ सकें और उन्हें प्रभावी न्याय मिल सके।

🔷 अधिनियम का उद्देश्य और व्यापकता:

यह अधिनियम न केवल विवाहित महिलाओं, बल्कि लिव-इन रिलेशनशिप, सहजीवन, परिवार की अन्य महिला सदस्यों (सास, बहन, मां, बेटी) को भी संरक्षण प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है:

- महिलाओं को उनके घरेलू परिवेश में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से सुरक्षा देना।

- उन्हें आवासीय अधिकार, भरण-पोषण, सुरक्षा आदेश, प्रतिबंध आदेश, मुआवजा आदि प्रदान करना।

🔷 अधिनियम की लचीली और व्यावहारिक व्याख्या: न्यायपालिका की भूमिका

🟩 1. विवाह के बिना भी संरक्षण संभव:

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स ने माना कि “घरेलू संबंध” की परिभाषा में लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह-समान संबंध को भी शामिल किया जाए। इससे अनेक महिलाएं जो कानूनी रूप से पत्नी नहीं थीं, उन्हें भी न्याय का अधिकार मिला।

📌 इंदिरा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा (2013)

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “विवाह के समान संबंध” (relationship in the nature of marriage) को घरेलू संबंध माना जा सकता है और ऐसी महिला को अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण मिल सकता है।

🟩 2. घरेलू हिंसा का विस्तृत अर्थ:

कोर्ट ने “घरेलू हिंसा” की परिभाषा को केवल शारीरिक चोटों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानसिक, मौखिक, यौन और आर्थिक अत्याचार को भी इसके दायरे में माना।

📌 Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora (2016)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा सिर्फ पति-पत्नी तक सीमित नहीं है; परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य द्वारा की गई हिंसा पर भी महिला शिकायत दर्ज कर सकती है।

🟩 3. आवासीय अधिकार की पुष्टि:

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला को ऐसे घर में रहने का अधिकार है जिसे वह “साझा घरेलू परिसर” (shared household) मानती है, भले ही वह घर उसके पति या ससुराल वालों के नाम हो।

📌 S.R. Batra v. Taruna Batra (2007)

यद्यपि इस मामले में आवासीय अधिकार को सीमित किया गया था, लेकिन बाद में अन्य फैसलों में इसे व्यावहारिक रूप से व्याख्यायित किया गया।

🟩 4. फास्ट ट्रैक और त्वरित न्याय की दिशा में प्रोत्साहन:

अधिनियम में प्रोटेक्शन ऑफिसर, मजिस्ट्रेट के त्वरित आदेश (interim order) और 30 दिनों के भीतर सुनवाई जैसे प्रावधान न्यायपालिका द्वारा प्रभावी ढंग से लागू किए गए। अदालतों ने यह निर्देश दिया कि महिला की शिकायत लंबित न रहे और उसे शीघ्र राहत मिले।

🔷 अधिनियम की व्यावहारिक उपयोगिता:

- काउंसलिंग और पुनर्वास का विकल्प:

कोर्ट केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाता है। पति-पत्नी या परिवार के बीच काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाती है। - बहन, मां, बेटी को भी संरक्षण:

परिवार के अन्य महिला सदस्य यदि किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हैं, तो वे भी शिकायत कर सकती हैं। - एकल महिलाएं, वृद्ध महिलाएं:

न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया कि अधिनियम का लाभ केवल युवा विवाहित महिलाओं तक सीमित न रहे।

🔷 अधिनियम की चुनौतियाँ:

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी

- प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति में विलंब

- पुलिस और न्यायालय की लचर प्रतिक्रिया

- कई मामलों में पति-पक्ष का दुरुपयोग का आरोप

- मुआवजा और निष्पादन में जटिलताएं

🔷 सुधार के सुझाव:

- अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी निगरानी तंत्र की स्थापना

- प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की संख्या और कार्यक्षमता में वृद्धि

- अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार

- दुरुपयोग के मामलों की पहचान हेतु न्यायिक विवेक का संतुलित प्रयोग

- महिलाओं के लिए लीगल एड (विधिक सहायता) की सहज उपलब्धता

🔷 निष्कर्ष:

घरेलू हिंसा अधिनियम की न्यायिक व्याख्या में लचीलापन और व्यावहारिकता लाना एक ऐतिहासिक और संवेदनशील कदम रहा है। इससे अनेक ऐसी महिलाएं जो परंपरागत कानूनी ढांचे से बाहर थीं, उन्हें भी सुरक्षा और न्याय की आशा मिली। यह न केवल एक विधिक उपलब्धि है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक मानवीय दृष्टिकोण भी है। जब कानून यथार्थ की ओर झुकता है, तभी वह वंचितों की आवाज बनता है — और घरेलू हिंसा अधिनियम इसका सशक्त उदाहरण है।

🔷 समापन कथन:

“जहाँ कानून संवेदनशील हो और न्यायपालिका यथार्थवादी, वहीं से असुरक्षित महिलाओं के जीवन में आशा की किरण फूटती है।”