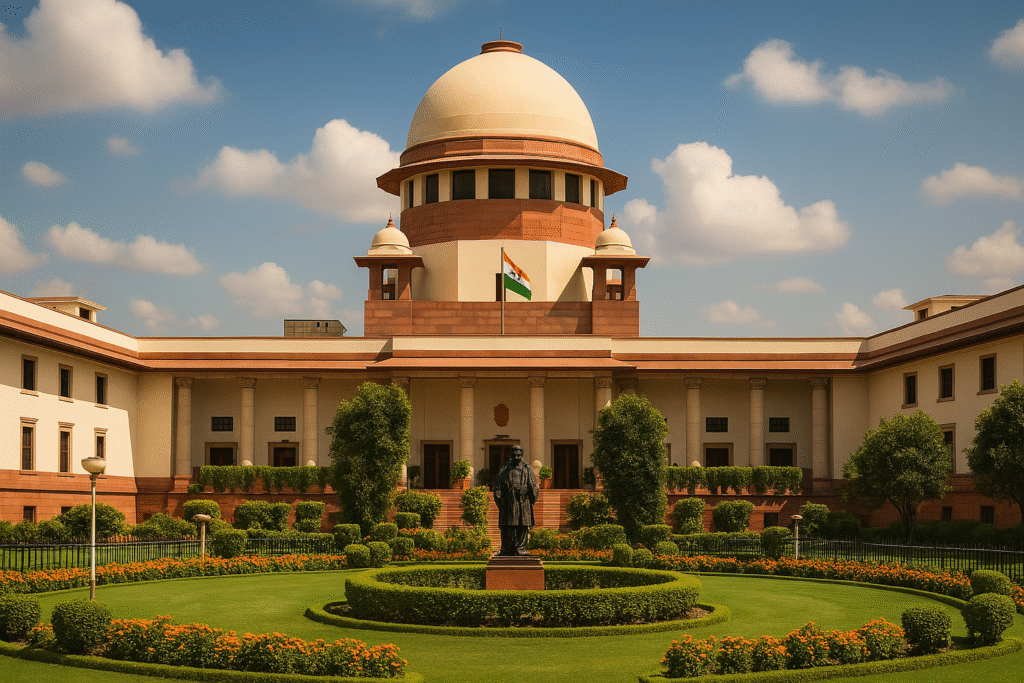

शीर्षक: “कुलपति नियुक्ति कानून पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती: तमिलनाडु सरकार ने कहा — राज्य का अधिकार छीना जा रहा है”

भूमिका:

केंद्र और राज्यों के अधिकारों की खींचतान लंबे समय से भारत के संघीय ढांचे का अहम पहलू रही है। इसी संघर्ष की नवीनतम कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कुलपति नियुक्ति से जुड़े राज्य संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। यह मामला न केवल उच्च शिक्षा की स्वायत्तता से जुड़ा है, बल्कि राज्य बनाम राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

तमिलनाडु सरकार ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (Vice Chancellors) की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन कर राज्य सरकार की भूमिका को अधिक निर्णायक बनाने के लिए कानून में परिवर्तन किए थे। इन संशोधनों के तहत:

- राज्यपाल की भूमिका को केवल औपचारिक बना दिया गया था।

- कुलपति की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा अनिवार्य कर दी गई थी।

- चयन समिति के गठन में भी राज्य का नियंत्रण सुनिश्चित किया गया।

हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने इन संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों में बाधा आती है। अदालत ने इन संशोधनों को लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी।

तमिलनाडु सरकार की आपत्ति:

तमिलनाडु सरकार का कहना है कि शिक्षा राज्य सूची का विषय है, और ऐसे में विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति पर निर्णय लेने का अधिकार संविधान के अनुसार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया:

“हाईकोर्ट का आदेश न केवल राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के संघीय ढांचे को भी कमजोर करता है।”

सरकार का यह भी तर्क है कि:

- राज्यपाल द्वारा मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जा रही थीं।

- विश्वविद्यालयों की जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की भूमिका अत्यंत आवश्यक है।

- राज्य को अपने अधीनस्थ संस्थानों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।

हाईकोर्ट का पक्ष:

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा:

- राज्य द्वारा किए गए संशोधन केंद्र-राज्य संतुलन को बिगाड़ते हैं।

- राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में अपनी भूमिका निभाने से रोका नहीं जा सकता।

- विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और निष्पक्षता के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए।

संवैधानिक सवाल:

यह मामला कई संवैधानिक प्रश्नों को जन्म देता है:

- शिक्षा का अधिकार किसके पास — केंद्र के पास, राज्य के पास या दोनों के पास संयुक्त रूप से?

- क्या राज्यपाल की भूमिका केवल औपचारिक है या वह विश्वविद्यालयों में निर्णायक हस्तक्षेप कर सकते हैं?

- क्या राज्य विधानसभाएं ऐसे संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो राज्यपाल की शक्तियों को सीमित कर दें?

संघीय ढांचे पर असर:

तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। यह विवाद दर्शाता है कि राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से शिक्षा और प्रशासन जैसे विषयों में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस दिशा में स्पष्टता ला सकता है।

निष्कर्ष:

तमिलनाडु सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राज्यों के अधिकारों, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और संवैधानिक संतुलन की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। यह मामला शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, राजनैतिक दखल, और संवैधानिक मर्यादाओं की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने का अवसर बन सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया की दिशा और स्वरूप को प्रभावित करेगा।