“किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि यह अधिनियम बाल अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करता है?”

✨ प्रस्तावना:

बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, और उनके अधिकारों की रक्षा करना समाज तथा राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है। भारत में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया गया, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। यह अधिनियम 2000 के पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेते हुए और अधिक प्रभावी, व्यापक और व्यावहारिक बना है। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को न्याय दिलाना है जो या तो अपराध में लिप्त हैं या जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है।

🎯 अधिनियम के उद्देश्य:

- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के हितों की रक्षा करना।

- अपराध में लिप्त बच्चों का पुनर्वास और सुधार सुनिश्चित करना।

- असहाय, परित्यक्त और संकटग्रस्त बच्चों को संरक्षण देना।

- बच्चों के मामलों की त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी सुनवाई की व्यवस्था करना।

🔍 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:

1. बालक की परिभाषा (Section 2(12))

इस अधिनियम के अंतर्गत बालक वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।

2. बालकों की दो श्रेणियाँ:

- कानून के विरुद्ध बालक (Child in Conflict with Law): ऐसा बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो।

- संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक (Child in Need of Care and Protection): परित्यक्त, अनाथ, शोषित, मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चा।

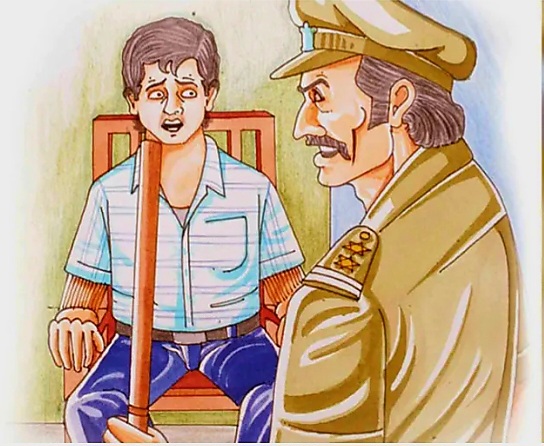

3. किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board):

- प्रत्येक जिले में इसकी स्थापना अनिवार्य है।

- इसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं।

- यह बोर्ड 18 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के मामलों की सुनवाई करता है।

4. बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee – CWC):

- इसका कार्य उन बच्चों की पहचान करना है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है।

- पुनर्वास, परामर्श, शिक्षा, और देखभाल की व्यवस्था CWC के माध्यम से की जाती है।

5. जघन्य अपराध और प्रारंभिक आकलन (Section 15–20):

- 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर यदि कोई जघन्य अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार) करते हैं, तो बोर्ड यह मूल्यांकन करता है कि क्या उसकी सुनवाई वयस्क की तरह की जाए।

- यदि मानसिक परिपक्वता प्रमाणित होती है, तो उसकी सुनवाई वयस्क अदालत में की जा सकती है।

6. दत्तक ग्रहण प्रक्रिया (Adoption Mechanism):

- अधिनियम के अंतर्गत Central Adoption Resource Authority (CARA) को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

- यह अनाथ या परित्यक्त बच्चों के लिए पारदर्शी, सरल और सुरक्षित दत्तक ग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

7. बालगृह, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण:

- अधिनियम में ऐसे गृहों की स्थापना का प्रावधान है जहाँ बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

- बच्चों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाता है।

👶 अधिनियम द्वारा बाल अधिकारों की रक्षा:

✅ 1. शिक्षा का अधिकार:

बाल गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाती है।

✅ 2. गरिमा और सम्मान:

बच्चों के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार वर्जित है। उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार अनिवार्य है।

✅ 3. शोषण से सुरक्षा:

बच्चों को शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण से कानूनी सुरक्षा मिलती है।

✅ 4. सुधार का अधिकार:

अपराध करने वाले बच्चों को सुधारने हेतु पुनर्वास और काउंसलिंग दी जाती है, जिससे वे समाज में पुनः स्थापित हो सकें।

✅ 5. त्वरित और बाल हितकारी न्याय प्रक्रिया:

प्रत्येक मामले की त्वरित सुनवाई और निर्णय की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे अनावश्यक रूप से लंबी न्यायिक प्रक्रिया से न गुज़रें।

⚖️ संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन से संबद्धता:

- यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 21, 39(e), 39(f), और 45 के अनुरूप है।

- भारत ने UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) पर हस्ताक्षर किया है, और यह अधिनियम उसी की भावना में तैयार किया गया है।

📌 निष्कर्ष:

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एक प्रगतिशील और मानवतावादी कानून है, जो बच्चों के साथ दया, सहानुभूति और सुधार की भावना से व्यवहार करने पर बल देता है। यह अधिनियम बाल अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल अपराध में संलिप्त बच्चों को न्याय दिलाता है, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन जीने का दूसरा अवसर भी प्रदान करता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से ही हम बच्चों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य दे सकते हैं।