शीर्षक: “अनुच्छेद 200 की संवैधानिक मर्यादा: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय और राज्यपाल की भूमिका की पुनर्व्याख्या”

प्रस्तावना:

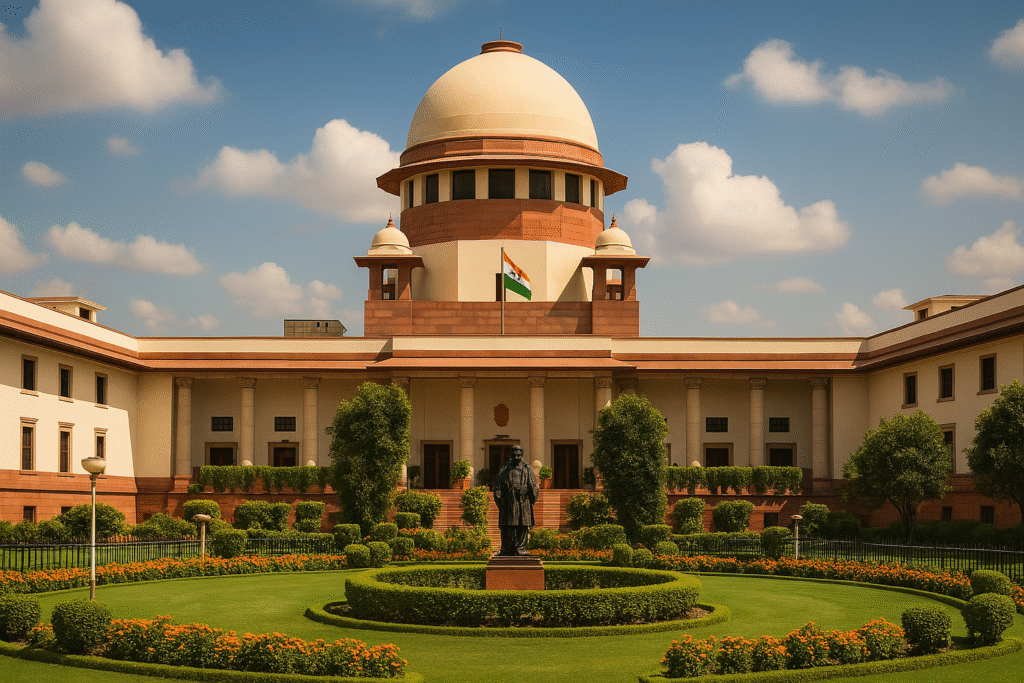

भारतीय संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक कड़ी है, जो राज्य और केंद्र के बीच एक संस्थागत संतुलन बनाए रखती है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ राज्यपालों द्वारा विधेयकों को लंबी अवधि तक रोककर रखने की प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 200 को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि राज्यपाल को विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक बैठे रहने की अनुमति मिल जाए। यह टिप्पणी न केवल संविधान की भावना की रक्षा करती है, बल्कि लोकतंत्र की प्रक्रियाओं की गति को भी सुनिश्चित करती है।

अनुच्छेद 200: एक परिचय

अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को –

- अपनी स्वीकृति दें,

- अस्वीकृति कर दें,

- राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखें, या

- पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दें (सिर्फ गैर-मनी बिल के मामले में)।

यह अनुच्छेद राज्यपाल को एक निर्णायक भूमिका देता है, परंतु उसका प्रयोग संवैधानिक नैतिकता और समयबद्धता के साथ अपेक्षित होता है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: संदर्भ और निहितार्थ

हाल ही में तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक पेंडिंग रखना संविधान के उद्देश्य के विपरीत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्यपाल विधेयकों को स्वीकृति या अस्वीकृति के बिना रोक कर रखते हैं, तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।

मुख्य टिप्पणियाँ और निष्कर्ष:

- संवैधानिक कर्तव्य की समयसीमा:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान राज्यपाल को विधायिका की संप्रभुता के ऊपर नहीं रखता। उन्हें विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए अनिश्चित समय नहीं दिया गया है। - लोकतंत्र की मूल भावना:

राज्य विधानमंडल जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उसके द्वारा पारित विधेयकों को रोके रखना, जनादेश का अपमान है। राज्यपाल को केवल “वास्तविक वैधानिक कारणों” पर ही निर्णय रोकना चाहिए। - न्यायिक समीक्षा की संभावना:

यदि राज्यपाल असंगत या विलंबपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं, तो न्यायपालिका ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। यह निर्णय भविष्य में राज्यपाल की भूमिका को न्यायिक समीक्षा के अधीन लाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

संघीय ढांचे पर प्रभाव:

यह फैसला भारत के संघीय ढांचे और कार्यपालिका में संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि राज्यपाल का पद राजनीतिक बाधा नहीं, बल्कि संवैधानिक मार्गदर्शक की तरह कार्य करे। इससे राज्यों के विधायी कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी।

आगे की राह:

- संवैधानिक संशोधन की मांग:

कई विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 200 में एक निर्धारित समयसीमा तय की जानी चाहिए ताकि राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जा सके। - संवैधानिक नैतिकता की पुनर्स्थापना:

राज्यपाल को संविधान की मूल भावना — लोकतंत्र, उत्तरदायित्व और समयबद्ध शासन — का सम्मान करना होगा।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल एक कानूनी टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और संघीय संरचना की आत्मा को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। अनुच्छेद 200 की व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को न तो राजनीतिक दबाव में आना चाहिए, और न ही संविधान के विपरीत मौन रहना चाहिए।

यह फैसला आने वाले वर्षों में भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।